“草原给了我们灵感,我们就要用创新回报草原” 草原双姝的“绒”耀创新

阿勒泰新闻网-阿勒泰地区融媒体中心记者 张楠

眼下,正值夏季剪羊毛时节,地区各县市迎来羊绒采集高峰。与往年不同的是,今年许多牧户手中多了一件“新家伙”——一台轻便的电动羊绒采集器。这台设备的诞生,源于玛合帕力·达亚吾与马燕·马建新两位牧区姑娘用三年时间书写的创业传奇。

从痛点出发:牧区姑娘的初心

“看着妈妈和邻里们跪在羊圈里,用耙子一下下梳理羊绒,一天下来腰酸背痛还采不了几公斤,我就想,肯定有更省力的法子。”作为牧区长大的孩子,玛合帕力·达亚吾深知传统手工采集的艰辛:传统手工采集效率低下且易损伤羊绒纤维,直接影响牧民收入。

一次偶然交流中,玛合帕力·达亚吾与拥有机电行业经验的马燕·马建新敏锐意识到:“牧区的活儿,只有真正懂牧区的人才能做好。”两人一拍即合,决定研发适合牧区使用的电动羊绒采集器,让牧民们能更轻松、高效地采集羊绒。

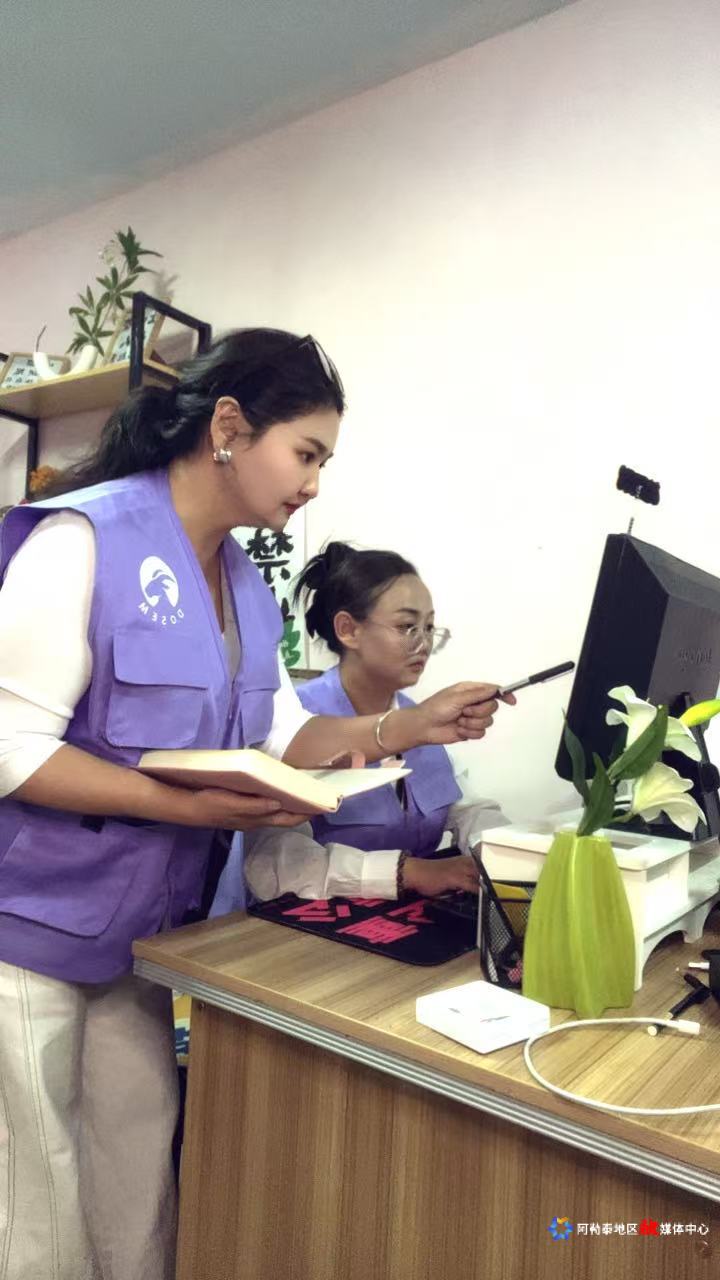

为了造出真正符合牧民需求的设备,她们带着笔记本走遍周边多个牧场,耐心倾听牧民的意见和建议。“要方便携带,动力要足,还得省电;不能损伤羊绒纤维,更不能伤到羊……”这些来自一线牧民的需求,成了她们研发的方向。

潜心研发:上千次测试攻克技术难关

研发的道路并非一帆风顺。研发初期,原型机采用有刷电机,重量超5公斤,牧民操作吃力。玛合帕力·达亚吾和马燕·马建新没有气馁,她们一次次试验,把有刷电机换成无刷电机,不仅重量减轻至2.8公斤,寿命还延长了3倍,耗电量减少了40%。

为了模仿传统耙子梳绒的动作,让采集过程既高效又不损伤羊绒纤维,她们把滚筒设计成爪子形状。这个看似简单的设计,背后却是上千次的测试和调整。“第三次迭代的时候,我们在牧场待了半个月,每天天不亮就跟着牧民一起测试设备。” 玛合帕力·达亚吾回忆道,那段时间,她们反复调整爪子滚筒的角度和力度,终于实现了采集效率提升30%的突破。

经过多次改进,这款电动羊绒采集器终于定型。它采用铝合金外壳,耐用抗摔;配备精准调速器和智能控制器,牧民可以根据羊绒的情况自主调整采集力度和速度;电池续航长达8小时,能满足牧民一天的采集需求。目前,该设备已获得1项发明专利和1项外观设计专利。

口碑相传:从本地牧场到疆外牧场的突围

设备研发成功后,如何让牧民们接受这个“新家伙”成为玛合帕力·达亚吾和马燕·马建新面临的新挑战。她们的目标客户主要是牧区合作社和养羊大户。为此,两人想出了“低价试用”的推广策略。“先让合作社免费试用,觉得好再大批购买。”马燕·马建新说。

刚开始,不少牧民对这个电动设备心存疑虑,担心会伤到羊或者羊绒。玛合帕力·达亚吾和马燕·马建新就守在现场,手把手教牧民使用,耐心解答他们的疑问。有位牧民试用后,拉着她们的手高兴地说:“以前三天才能采30只,现在一天就能采30只,太省力了!”

除了“低价试用”外,她们还十分注重售后服务。“个体户要是用着有问题,可随时打电话,我们在线指导。”靠着这份真诚和贴心,电动羊绒采集器渐渐在牧民中树起良好口碑。目前,该设备已小范围试用并销售200台,进账25.76万元,初步打开了市场。

在销售渠道上,她们线上通过抖音发布产品宣传视频,线下则与牧区合作社、养羊大户合作铺货。“我们的核心优势就是懂牧区、懂牧民,还有自己的技术和专利。”玛合帕力·达亚吾自信地说。

谈及未来,两位创业者规划清晰:第一年深耕新疆、内蒙古市场,第二年拓展至青海、甘肃,第三年建立全国售后网络。“我们想让每个牧民都用上省力的好工具,让大家既能照顾家庭,又能靠羊绒多赚钱。”玛合帕力·达亚吾说。

在男性居多的农机创业领域,玛合帕力·达亚吾和马燕·马建新的组合格外亮眼。她们用女性特有的细腻,设计出符合牧民操作习惯的轻量化设备;用牧区姑娘的韧性与实际行动证明,乡村振兴的舞台上,女性同样能成为技术创新的主角。

从草原深处的一个念头,到改变行业的创新实践,玛合帕力·达亚吾与马燕·马建新用科技为传统畜牧业插上腾飞的翅膀。正如她们常说的:“草原给了我们灵感,我们就要用创新回报草原。”