“根”让我想守护,“心”让我愿留下——一家三代六十载,喀纳斯边境线上的守护传承

阿勒泰新闻网-阿勒泰地区融媒体中心实习记者 马海娜·马格尔

在祖国西北的喀纳斯,雪山静默,林海起伏,一家三代人用超过半个世纪的时光,接力守护着这片土地。从外公卡里拉·阿迪克尔骑马巡边的蹒跚足迹,到父亲艾力·哈布德尔跋涉林海的坚韧背影,再到“90后”阿依托尔·艾力智慧戍边的崭新身影——变的,是岁月与方式;不变的,是融入血脉的守护与忠诚。这是一曲三代人薪火相传的坚守赞歌。

追溯:祖辈的足迹

上世纪六十年代初,喀纳斯还是一片人迹罕至的原始地带。1964年,卡里拉·阿迪克尔来到哈纳斯边防派出所,成为这里的戍边民警。起初,整个派出所只有四名民警驻勤,卡里拉·阿迪克尔凭借出色的表现和坚定的信念,很快成长为第一任所长。

1979年,布尔津县公安局哈纳斯边防派出所官兵在喀纳斯湖畔合影留念,左二为卡里拉·阿迪克尔。

“外公去世时我还小,但记忆中最深刻的是他即使坐在轮椅上,也始终身着军装,保持着军人的挺拔姿态。”阿依托尔·艾力轻轻抚摸着外婆努尔黑牙·马米拉珍藏的影集说道。影集里的一张张黑白照片,记录着那段艰苦而光荣的岁月,年轻的卡里拉·阿迪克尔骑着马,身后的雪山是他日夜守护的地方。

努尔黑牙·马米拉常常回忆起往事:“你外公啊,就是个倔脾气,认准的事就一定要做到底。”

那时村里有位妇女分娩需要到布尔津县医院住院,但在县城无亲无故,卡里拉·阿迪克尔就把她接回家中,让努尔黑牙·马米拉悉心照料了一个多月,直到母子平安。“戍边民警不仅是边境的守护者,更是百姓最亲的人。”阿依托尔·艾力说。

“当年的喀纳斯,没有公路,只有崎岖的山道,以及人和马踩出的小径,每逢雨雪天气,道路泥泞不堪。冬天下雪就会封山,一两个月与外界断绝联系是常事。下一趟山必须得四五个人结伴而行,单独下山太危险。”阿依托尔·艾力转述着努尔黑牙·马米拉的话,眼中满含对外公的敬佩。

上世纪六七十年代,戍边民警们面临着人手不足、物资紧缺等重重困难。没有先进的工具辅助巡护,他们只能依靠最原始的方式,骑马翻山、徒步越岭,用脚步绘制出一幅特殊的地图。在粗糙的木板上,他们仔细标注出辖区的重点部位和毗邻国家的边境线,每一笔都凝聚着戍边人的心血与忠诚。

约1975年,卡里拉·阿迪克尔于哈纳斯村边境一线执行巡边踏查任务。

喀纳斯地处偏远山区,野兽侵扰时有发生。当时,只要接到村民报警,说是有熊、狼等大型动物出没,民警们就会立即出动,用敲锣打鼓的方式驱赶野生动物,保护辖区群众的生命财产安全。

派出所里有一个特殊的文件柜,它实际上是一个保险箱。在那个年代,牧民群众前往夏牧场或出远门时,都会把贵重物品交给派出所保管。民警们一一登记、细心保管,待村民回来时再完整归还。这个小小的保险箱,承载的是群众对派出所沉甸甸的信任。

还有一个铁盒子,里面放着一把理发器。当时辖区没有理发店,民警们就自学理发技术,免费为村民理发。这把普通的理发器,剪出了警民之间的鱼水情深。

马厩里,左边摆放着马槽,右边是马拉爬犁。大雪封山时,马拉爬犁是唯一的交通工具。哈萨克族牧民爱马如命,他们外出办事时,都把爱马交给民警照料。

民警宿舍最初是大通铺,在那个年代,想在山上吃到新鲜蔬菜非常困难,食堂里最难解决的是新鲜蔬菜的供应。于是,民警们自己动手,在院子里成功种出了土豆,丰富了大家的餐桌。

阿依托尔·艾力说:“这就是外公当时生活的一代营房。这里的每个物件都诉说着那个年代的故事——墙上挂着他们手绘的辖区地图,柜子里保存着为牧民代管的贵重物品,铁盒里放着理发推子,马厩里保留着当年的马槽和马拉爬犁。看着这些,仿佛能感受到第一代戍边民警们在这里工作、生活的温度。这里不仅是一个营房,更是一种精神的象征,见证了他们如何在物资匮乏、环境艰苦的条件下,用最朴实的方式守护边境、服务百姓。这些物件和精神就像种子一样,在后辈心里生根发芽。”

卡里拉·阿迪克尔那一代戍边人面临着常人难以想象的困难,不仅是严寒和孤独,更是物资的极度匮乏和通信的完全闭塞。即便如此,他们从未忘记自己的使命。阿依托尔·艾力说,外公常挂在嘴边的一句话是:“界碑在哪儿,我们的责任就在哪儿。”这句话,不仅是对那个时代坚守的最好诠释,也成了这个家族代代相传的座右铭。

承接:父辈的坚守

时光流转,守护以另一种形式在家族中延续。艾力·哈布德尔成为阿山林业局禾木喀纳斯蒙古族乡森林管护站的一名护林员。

“父亲与外公的工作有着许多相似之处,都是长期工作在偏远艰苦的环境中,远离城市喧嚣,需要时常面对恶劣的自然条件,也正因为岗位的特殊性,两人都不得不牺牲与家人团聚的时光。不同的是,父亲守护的是这片土地上的生态,而外公守护的是边境地区的稳定。尽管守护的对象不同,但两种使命的背后,是同样坚定的忠诚与始终如一的坚守,这份精神,是我们家一以贯之的底色。”阿依托尔·艾力说。

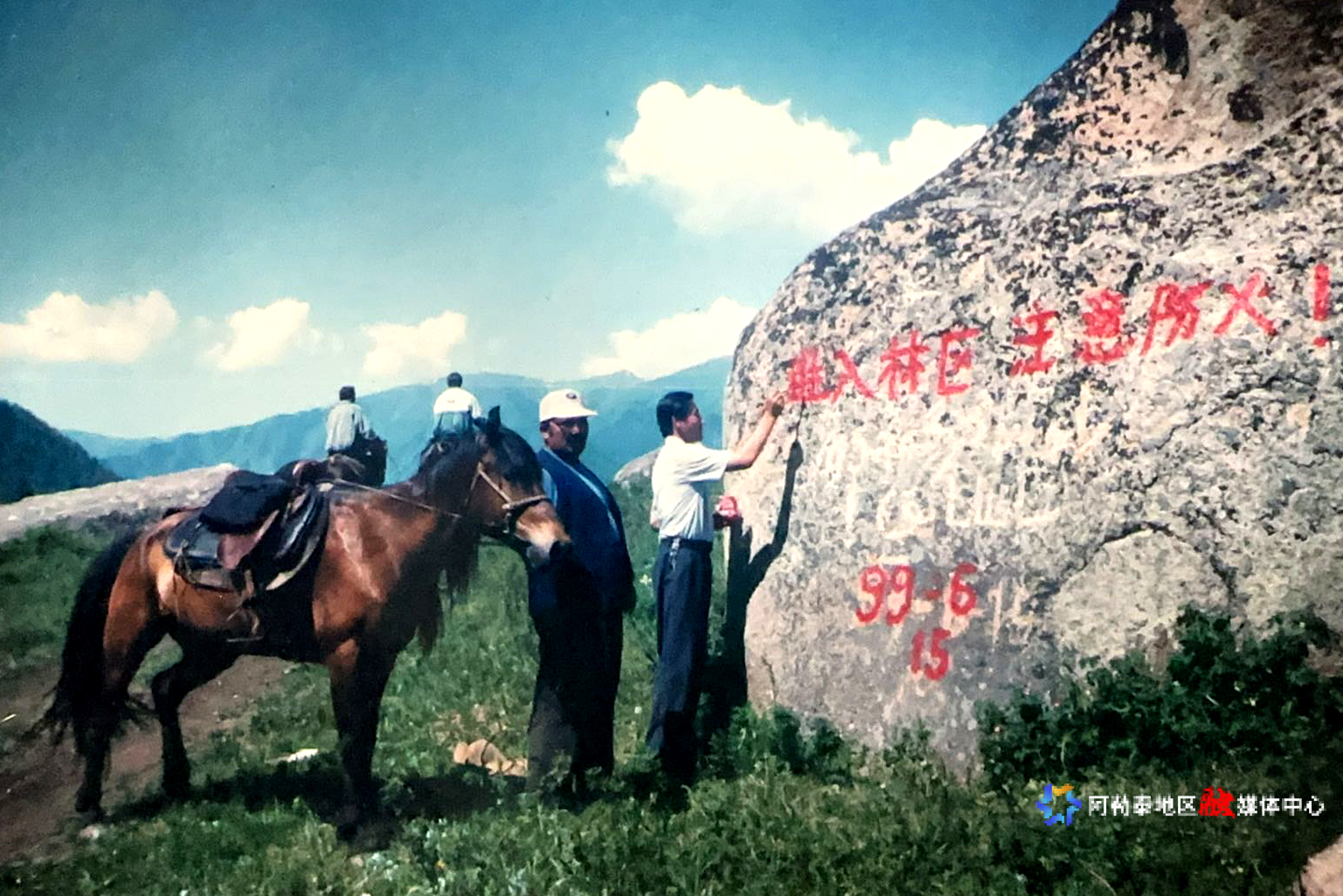

1999年,艾力·哈布德尔在禾木进山要道开展巡逻宣传工作,在石头上描红护林标语。

阿依托尔·艾力清楚地记得,父亲从没有讲过什么大道理,但他做的每一件事,都默默地把“守护”这两个字教给了孩子们。“父亲喜欢看书,也爱画画,尤其爱画山水。每次从深山里巡林回来,他就会把看到的大山和森林画下来,然后拿给我和哥哥看。那时候我还小,不懂父亲的用意,只是觉得他的画真好看。现在回想起来才明白,他是在用这种方式,把日夜守护的那片森林,一点点带到我们面前。那些画,就是他心里最深的牵挂。”阿依托尔·艾力说。

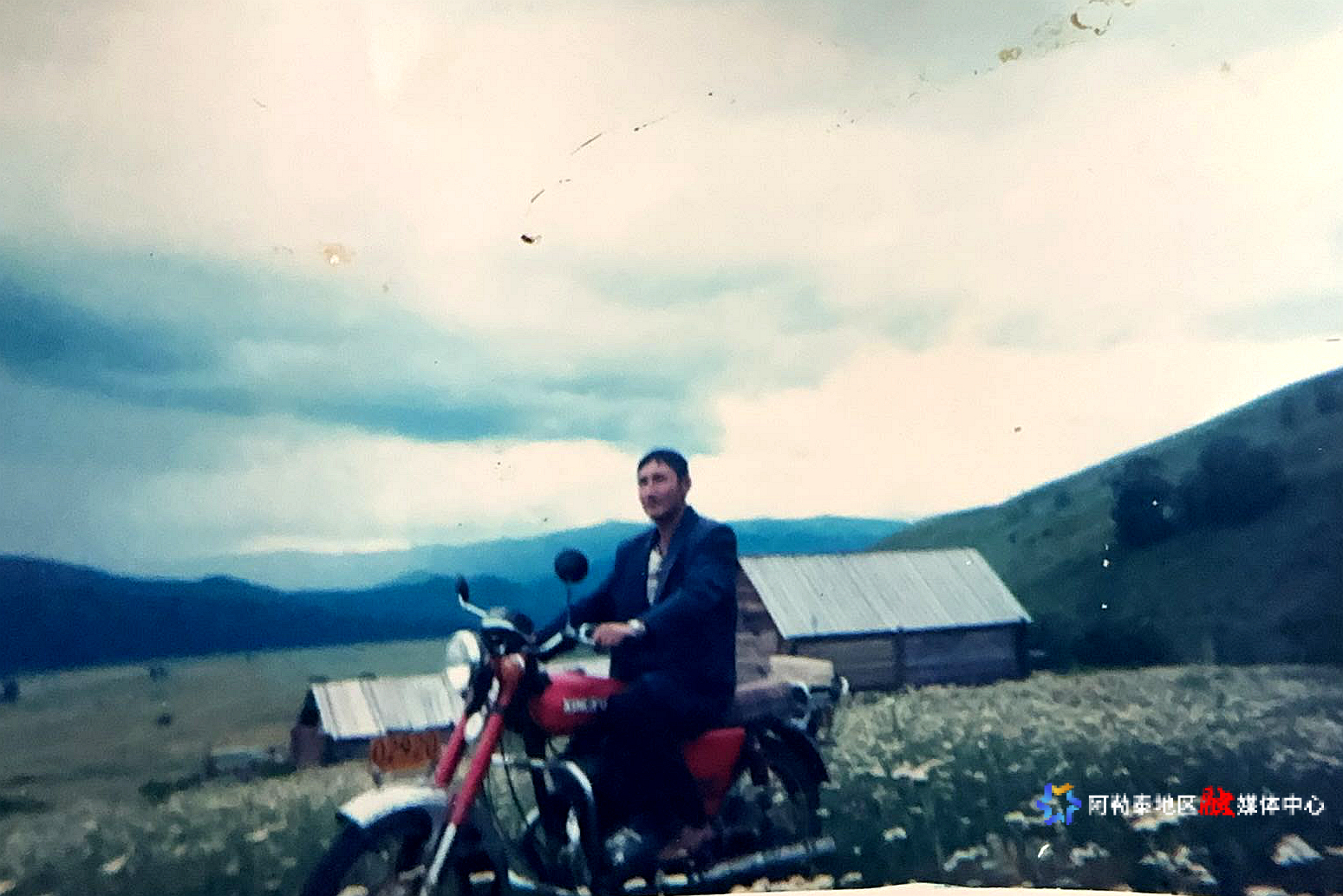

1997年,艾力·哈布德尔在禾木村吉克普林片区工作照。

在卡里拉·阿迪克尔戍边的年代,边境地区的道路大多是泥土小径。每逢下雨,路面便泥泞不堪,巡逻时常常要背着物资,深一脚浅一脚艰难前行。到了艾力·哈布德尔护林的时候,村里已经铺了砂石路,进山的主干道也修起了巡林砂石路。虽然深山区域仍需徒步巡查,但至少可以开车抵达山脚。

时代的车轮滚滚向前,但坚守的初心从未改变。艾力·哈布德尔那一代人,见证了喀纳斯从人迹罕至到逐渐开放的过程,他们的守护也被赋予了新的内涵——不仅要守护边境的安全,还要守护这片土地的生态环境。

传承:戍边新坚守

2022 年,阿依托尔·艾力通过国家公务员考试,成为阿勒泰边境管理支队喀纳斯边境派出所的一名民警。

“决定报考的驱动力,不是单一的选择,而是外公的故事、父亲的身影,最终都落到了对这片土地的热爱里,前两者是‘根’,让我想守护,后者是‘心’,让我愿意留下。”阿依托尔·艾力说。

2024年9月初,阿依托尔·艾力与同事携手走进冲乎尔寄宿制学校哈纳斯教学点,给学生们开展“开学第一课”宣讲活动。

如今,阿依托尔·艾力的工作方式与外公时代已是天壤之别。无人机在边境线上空巡逻,智慧警务系统实时监控着边境动态,现代化的装备让戍边工作变得更加高效精准。

“要是外公能看见这一切,他大概会先愣好一会儿,然后伸手去摸无人机操作屏幕里的画面,像当年抚摸边境线上的界碑那样认真。”阿依托尔·艾力说,“如果能将一件现代科技装备送给外公,最合适的就是便携式卫星电话。那时候没有通讯设备,只能等风雪小了再往外走。要是有卫星电话,他就能在被困时报个平安,就能及时跟战友说清自己的位置,不用再让牵挂他的人揪心。对当年的他来说,这是能让守护更安心、更有底气的依靠。”

科技改变了戍边的方式,但有些核心精神从未改变。阿依托尔·艾力认为,尽管科技让“守护”的方式变了,但“守土有责”的职责敬畏、“迎难而上”的坚韧底色、“以心换心”的为民温度,从卡里拉·阿迪克尔到艾力·哈布德尔再到阿依托尔·艾力,一脉相承。

2025年7月,阿依托尔·艾力前往辖区开展入户走访工作,面向村民开展法律法规宣传。

与祖辈父辈相比,新时代戍边人面临着新挑战。“喀纳斯景区作为国家5A级旅游景区,每年游客量高达上百万人。”阿依托尔·艾力说,“祖辈的管理更多是划好边界、守住底线,而我的角色是‘景中警贴心人’,要在守住底线的同时,主动走进群众、服务群众。”

展望:血脉的传承

跨越三代人的岁月长河,阿依托尔·艾力凝望着家族守护的轨迹。他感慨道:“这份‘传承’与‘接力’,承载着太多重量——外公当年用脚步丈量边境时,脚下是山峦与风雪;父亲巡护山林时,身边是草木与星辰;如今我身着警服,眼前是国门的灯火、往来的人群。”

卡里拉·阿迪克尔给了阿依托尔·艾力穿警服的底气;艾力·哈布德尔教会阿依托尔·艾力怎么守住责任。

阿依托尔·艾力早已准备好将来这样对孩子诉说家族的故事:“你的太爷爷当年守护着边境线,用自己的脚步丈量每一寸土地,是为了让身后的家园免受风雨侵袭;你的爷爷守护着山林,每日跋涉数十里路,是为了让树木茁壮成长,让鸟儿安心栖息;现在我在这里守护,是要保障游客的平安,维护辖区的和谐有序。我们三代人守护的地方虽不相同,但守护的都是那份内心的安稳与踏实。”

阿依托尔·艾力最希望传递给下一代的,是一种名为“坚定”的精神力量。他说:“只要认定自己做的事是对的,就不要怕路远、不要怕困难。就像祖辈们那样,认准了‘守护’这个信念,就一直走下去。”

雪山静默矗立,林海随风起伏,喀纳斯的山水之间,一家三代人的守护故事仍在继续。这片土地的安宁与美丽,正是由像阿依托尔·艾力家族这样的守护者们,用青春与热血默默铸就。他们的坚守,如同胡杨般扎根边疆;他们的精神,如同火炬般代代相传,照亮着祖国边境线上每一个平凡而伟大的守护者。