新疆沙漠深处有人家 头顶七彩祥云与沙共舞

沙漠方圆4公里内,只生活着一户人家,他们过着怎样的生活,又是什么在支撑着他们一家人?近日,纪录片《沙漠深处有人家》用镜头,为我们展示了护理员仲大维在沙漠深处的一天。

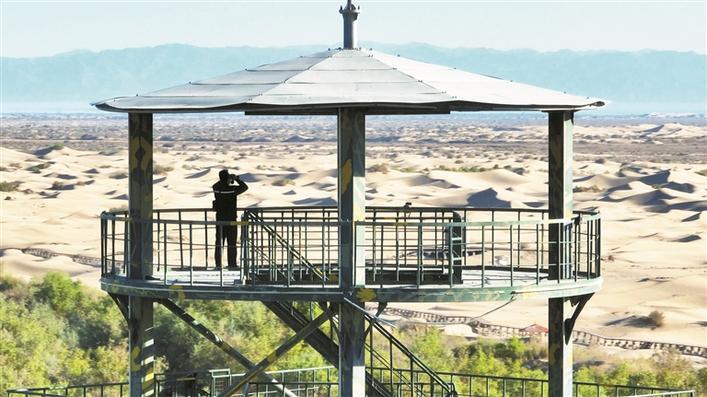

8月27日,仲大维登上瞭望塔观察防护林情况。 兵团日报全媒体记者 李柏成 通讯员 史俊毫摄

纪录片中的男子名为仲大维,在新疆生产建设兵团二师三十一团担任护林员工作。2020年,他和妻子带着3个孩子从江苏省连云港市自驾来新疆旅行,随即被这里的风光所吸引,于是和妻子共同决定留在这里。

“我们在天边见到了《大话西游》里所说的七彩祥云,这好像是个契机,或者说像是一个祥瑞征兆,然后我们就决定留在新疆。”2022年,仲大维接过“接力棒”,开始管护三十一团生态林这道“绿色长城”。

这条林带长11公里、宽200米,2000年建成后,一代代护林员担负起了守护这片生态林的职责。每天早晨,吃过早餐,仲大维便套上藏蓝色的制服出了门,先是登上一座高度有31米的瞭望塔远眺,通知职工给林带放水。

每天早晚,仲大维还要去巡查一圈,观察林带有无病虫害。为了防火,他把抽了16年的烟戒了。

跟随仲大维的脚步,辗转巡护每一条线路。发现管头滴落,他用手指弹掉水管中的沙,再接上。火辣的日头下,沙漠地表变得滚烫,细沙总会卷进鞋内。仲大维在梭梭林中穿行检查,这样的工作,他日日重复。

为了保护沙漠里的原生植被、增加沙漠中的绿色,三十一团没有使用推土机大面积平整沙漠后植树造林,而是采取更费力的方式——根据团场水资源条件,绕开原生树种,种植更耐旱易存活的梭梭与四翅滨藜。如今,“绿色长城”又向外延伸了2000余亩生态林地。当地人经常见到野兔、野猪、跳鼠在这里活动。

行走在林地间,丛丛梭梭不惧骄阳,迎风舒展身姿。而这偌大的林地里,仲大维最喜欢的树种也是梭梭:“梭梭作为先锋树种,根系发达,可以把地下水带到地表上来,为其他不耐旱树种创造有利的生长条件。”

对仲大维来说,植树护林不仅具有生态价值,也是一份可以养家、值得为之奋斗的产业。管林护林的同时,今年他承包了1080亩梭梭地,在梭梭根部种下肉苁蓉。

肉苁蓉是一种寄生性草本植物,可以入菜、泡茶、泡酒,具有较高的医用价值。沙漠里的蜂窝草、花花柴等物种,在一定程度上会影响肉苁蓉产量,仲大维说:“但我们不会人为除草,就是为了保护沙漠中生物的多样性。”

今年种下的这批肉苁蓉,明年4月将迎来首次收获,仲大维开始盘算,联合周边几个团场成立加工厂,打造本土肉苁蓉品牌,把肉苁蓉产生的收益持续投入到沙漠生态保护中。

“护林工作并不只是单纯的植树与防火,我们在努力寻求人与沙漠的和谐共生。”手拿画笔的美术生出身的仲大维谈起防沙治沙总是“金句”频出:“治沙不是要消灭沙漠,而是要消灭沙漠化”“沙漠是地球上的生态系统之一”“如果我们对沙漠不尊重,最后自然界就不尊重我们人类”……

如今的仲大维已然成为地道的护林“把式”,但他也从未放弃曾经热爱的艺术爱好,走进他的家,只见客厅一面墙挂着三幅虫鸟画作,另一面墙的壁柜则摆满各式茶具。房子面积不大,却书香气十足。在仲大维书房中有一幅书法作品,诗人宋伯鲁的《戈壁杂诗》——“沙枣不辞丑,白杨相竞高……此行多胜侣,万里忘尘劳。”从治沙、用沙、再到与沙共舞,他就像那棵不惧恶劣环境的梭梭,在沙漠这张画布上,描绘着越来越美的生态画卷。(素材来源:兵团日报视频号、兵团日报)