桑皮纸上凝匠心 看看人类纸业“活化石”有多牛

10月9日

在墨玉县

自治区总工会和

安徽省总工会联合主办了

桑皮纸技艺文化交流活动

挂牌成立了

首个援疆大国工匠创新工作室

活动中,两地劳模、工匠正在交流桑皮纸制作技艺。李双行 摄

桑皮纸是什么

有什么奥秘呢

一起来看看吧~

桑皮纸是以桑树枝内皮为原料手工制作而成的纸,好的桑皮纸是可以看见明显的纤维结构。桑皮纸根据纸张的薄厚、透明度等指标,分为上中下三等,且有“生纸”和“熟纸”之分。

桑皮纸成纸具有韧性好、拉力强、质地软、吸水性强、历千年而不褪色等特点。修复古籍、再造古籍是桑皮纸的专业用途之一。

桑皮纸距今已有1300余年的历史,被誉为人类纸业的“活化石”。

1908年,英国探险家斯坦因在新疆和田的一座唐代寺院中发现了一个桑皮纸账本,上面记载了在当地买纸的情况。人们据此推断,唐代的和田已拥有以桑树皮为原料的造纸业。

但桑皮纸的历史远不止于此。桑皮纸起源于汉代,自丝绸之路开通以后,中原的造纸术传入西域。起初是和田地区的居民就地取材,用桑树皮制纸,后来此法慢慢流传到了吐鲁番、哈密、乌鲁木齐等地。和丝绸一样,桑皮纸沿着丝绸之路传播到了中亚和欧洲。可以说,丝绸之路有多长,桑皮纸的传播就有多长。

保存至今的一些重要文物,比如唐代韩滉的《五牛图》、北宋苏轼的《三马图》以及新疆吐峪沟石窟寺发现的唐玄奘法师译《大般若波罗蜜多经》写本残片,用的都是桑皮纸。明清时期,桑皮纸还被官方用于钱币、公文、契约等方面。而中等质量的桑皮纸一般用于包装茶叶、草药、食物等。

二十世纪五十年代以后,随着现代化造纸工业成品的出现,由于桑皮纸繁琐的制作过程,这门古老的技艺也面临着失传的危机,逐渐退出了人们的日常生活。

直至2002年筹备故宫修缮之时,修缮人员进入倦勤斋时,发现有一幅画满了紫藤萝的通景画,面积达170多平方米。经历200多年的岁月风雨,它却奇迹般完整地保存了下来,这其中到底有什么奥秘?

经过修复人员的观察发现,这幅画正是由桑皮纸为原料完成的,其超群的坚韧度成为它至今完好无损的原因。也是因为这点,“尘封”已久的桑皮纸重新进入了大众视野。

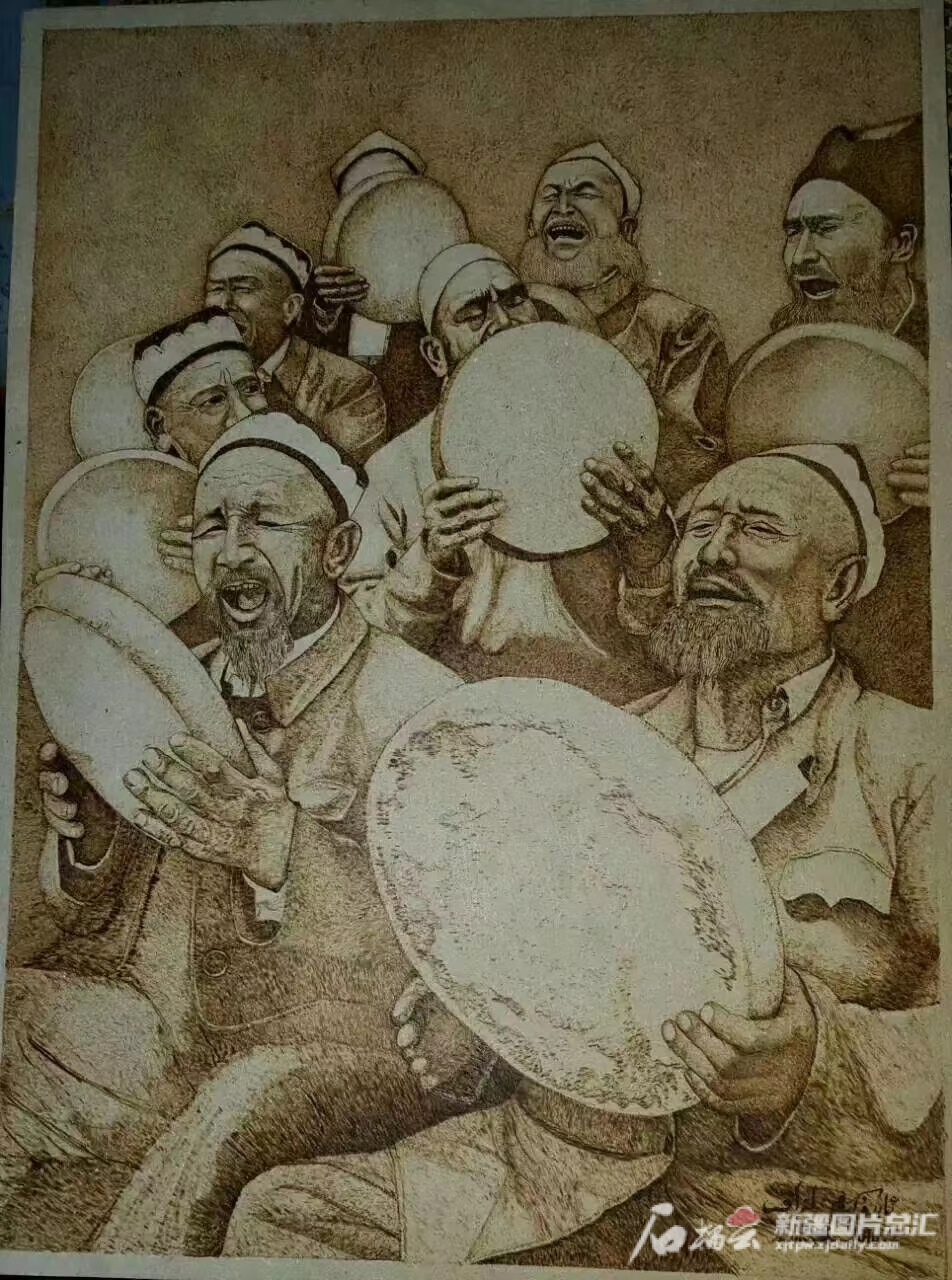

“桑皮纸上的中国画”展览现场

2006年,新疆桑皮纸制作技艺被列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。新疆文旅部门和和田当地政府开始关注、支持桑皮纸的传承保护,一些热心人士也积极加入到桑皮纸的传承、推广与利用中来。

近十年来,新疆国画院携手和田地区、吐鲁番市及国内外书画艺术家,致力于传承保护、研究开发、推广利用桑皮纸,使其创造性转化、创新性发展,使古老文明在天山南北重焕光辉,成为新疆非物质文化遗产领域的一大亮点。

“桑皮纸上的中国画”文化展览项目逐步将桑皮纸与中国画、新疆文化旅游完美结合,发展成为享誉美术界的一个知名品牌,亦是文化润疆的一个标识性文化符号。

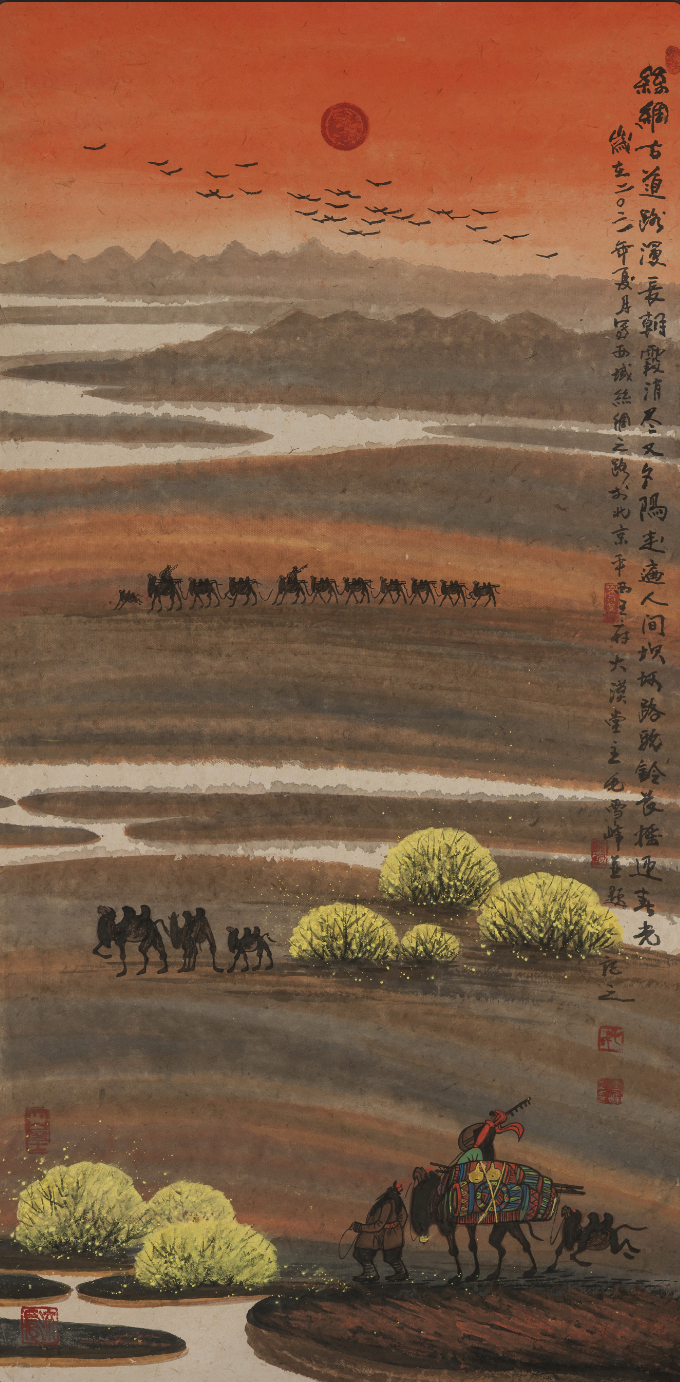

毛雪峰《丝路驼铃》(展览作品)

地处塔克拉玛干沙漠南缘的墨玉县普恰克其镇,素有“桑皮纸之乡”之称,古老的造纸技艺在此传承千年。为更好的保护和传承桑皮纸的制作技艺,墨玉县以桑皮纸制作技艺传承为中心,建立了“桑皮纸一条街”,配套桑皮纸博物馆、民族乐器工坊、桑皮纸画室、桑皮纸展销厅等。目前,墨玉县,已形成30多户、50多人的桑皮纸传承人群体。

墨玉县“桑皮纸一条街”( 来源:墨玉县零距离)

第一步:将桑树枝条充分浸泡,大约12个小时左右。

第二步:剥去表面的深色表皮,取出里层白色的树皮。内皮纤维更加细腻且富有粘性,易于加工。

第三步:放入锅中沸煮,边煮边搅,直至树皮煮熟软烂,再加入胡杨土碱。

第四步:软烂后捞出,攥干水分。

第五步:桑皮放在一块长方形的薄石板上,用一种柄短头长的木制榔头砸。边砸边翻,直至砸成泥饼后放进桶内。

第六步:将泥状的纸料倒入木桶,充分搅拌发酵。

第七步:用木瓢舀出一大勺纸浆,然后将一种用来拦住纸浆的沙网状、大小约40-50厘米的木制模具放在一个小水坑里。

第八步:将纸浆平铺后,拿出水坑,晾晒至完全干燥。

第九步:轻轻拍打使纸张和帘模更好的分离,慢慢将纸撕下,就得到了完美的桑皮纸。

工艺讲究的桑皮纸

饱含着历史的沧桑

记录着我国传统造纸工艺

是人们了解纸文化历史的一个窗口

(素材来源:和田是个好地方、墨玉零距离、中国旅游杂志、新疆新闻网、吐鲁番旅游、抖音号:我在和田旅游、上海美术馆、中国网)