《国宝里的新疆》第二季来啦

“用文物说话,让历史发声 ”,听新疆文物讲故事啦!1月6日起,纪录片《国宝里的新疆》第二季将在石榴云客户端和新疆卫视等平台播出,每日播出一集。该片从新疆馆藏的众多珍贵文物中遴选最具代表性的镇馆之宝入手,将文物背后的动人历史故事娓娓道来。

《国宝里的新疆》第二季由新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、新疆广播电视台联合出品。共14集,每集5—7分钟。用“微纪录”的表达方式,通过3D特效、沙画、动漫、手绘等技术让沉静的国宝“开口”讲述传奇,向观众展现蕴藏在文物及遗迹背后的深邃历史和精彩故事。整部作品语言通俗易懂、风趣幽默,《一起嗨起来》《镜照边疆俏佳人》《思念 那么长 那么远》……光听这每集的名称,是不是就足够有吸引力?

新疆近万处历史文化遗存和各级博物馆、收藏机构收藏的45万件文物,充分展现了古代新疆同中原及祖国其他地区广泛交往、全面交流、深度交融的历史事实,是底蕴深厚、生命力强大的中华文明标识。

在《国宝里的新疆》第二季中“开口讲故事”的文物,每一个都在讲述着各民族交往交流交融的历史。此次出镜的部分文物包括:

体现中国古代社会追求小康社会与天下大同理想的北庭故城“悲田寺”刻字陶器残片。

“悲田寺”刻字陶器残片

“悲田寺”刻字陶器残片是2021年北庭故城遗址考古最重要的发现,该残片证明北庭城核心区曾经有座“悲田寺”。“悲田寺”刻字陶器残片和武则天长安年间,开始创办悲田养病坊并在北庭都护府推广有关系。

这说明,即使在西北边疆,这种“官督寺办”的社会救济福利机构还是得到了很好的贯彻和落实,实证了唐王朝对西域各个层面的有效管辖和治理。

见证了汉代以来中央政权对西域管辖的新疆长城资源——烽燧。

巴里坤哈萨克自治县中湖村烽燧。

在新疆广袤的土地上,一座座烽燧、戍堡构成了辉煌璀璨的历史风景线,那就是壮阔的西长城画卷。目前,新疆境内已有国家认定的长城资源212处,其中烽燧186处、戍堡26处,东西绵延2000余公里。

如今,这些散落在天山南北的军事防御体系,虽然光华不再,但作为历史文化遗产,它们是历代中央王朝经营统治、管辖西域,维护祖国统一的历史明证,是阐明国家主权的实证。

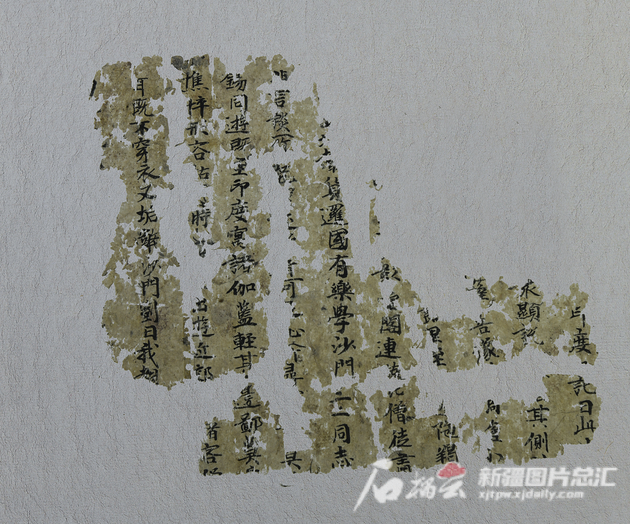

出土于鄯善县吐峪沟石窟寺的《大唐西域记》写本残卷。

《大唐西域记》写本残卷。

该残卷是研究中古时期中亚、南亚诸国的珍贵资料。《大唐西域记》是玄奘奉唐太宗敕命而著,记述了他西行28个绿洲城邦的所见所闻,涉及历史地理、宗教文化、风土人情等,也是研究佛教史学、佛教遗迹的重要文献。

讲述古代新疆地区与中原地区有着密切关系的政治信物——八龙纹金带扣。

汉代八龙纹金带扣

汉代八龙纹金带扣,这件用黄金制成的国家一级文物,于1975年出土于焉耆金疙瘩遗址。八龙纹金带扣的主人是西域焉耆王。这件金带扣是汉朝皇帝对西域焉耆王的赏赐,是国家通过封赏赠赐实施边疆地区治理的具体体现。

体现多元文化交流与融合的楼兰彩棺。

楼兰西北咸水泉古墓群发现的彩棺。

在巴州楼兰地区的考古发掘中发现了许多埋葬汉式彩棺的丧葬文化现象,这种现象与当地同时代流行的胡杨木槽形棺形成了鲜明对比,彩棺的形制、彩绘图案与我国汉晋时期中原地区流行的彩棺及彩绘纹样多有相似之处。

楼兰地区发现的彩棺墓葬,无论是葬俗还是彩棺画面内容都强烈地反映出诸多的中原文化因素,彩棺形制和彩绘风格清晰地显现出汉晋时期中原汉地丧葬文化的浓厚特点,也体现出汉晋时期中原丧葬文化对楼兰地区的影响。

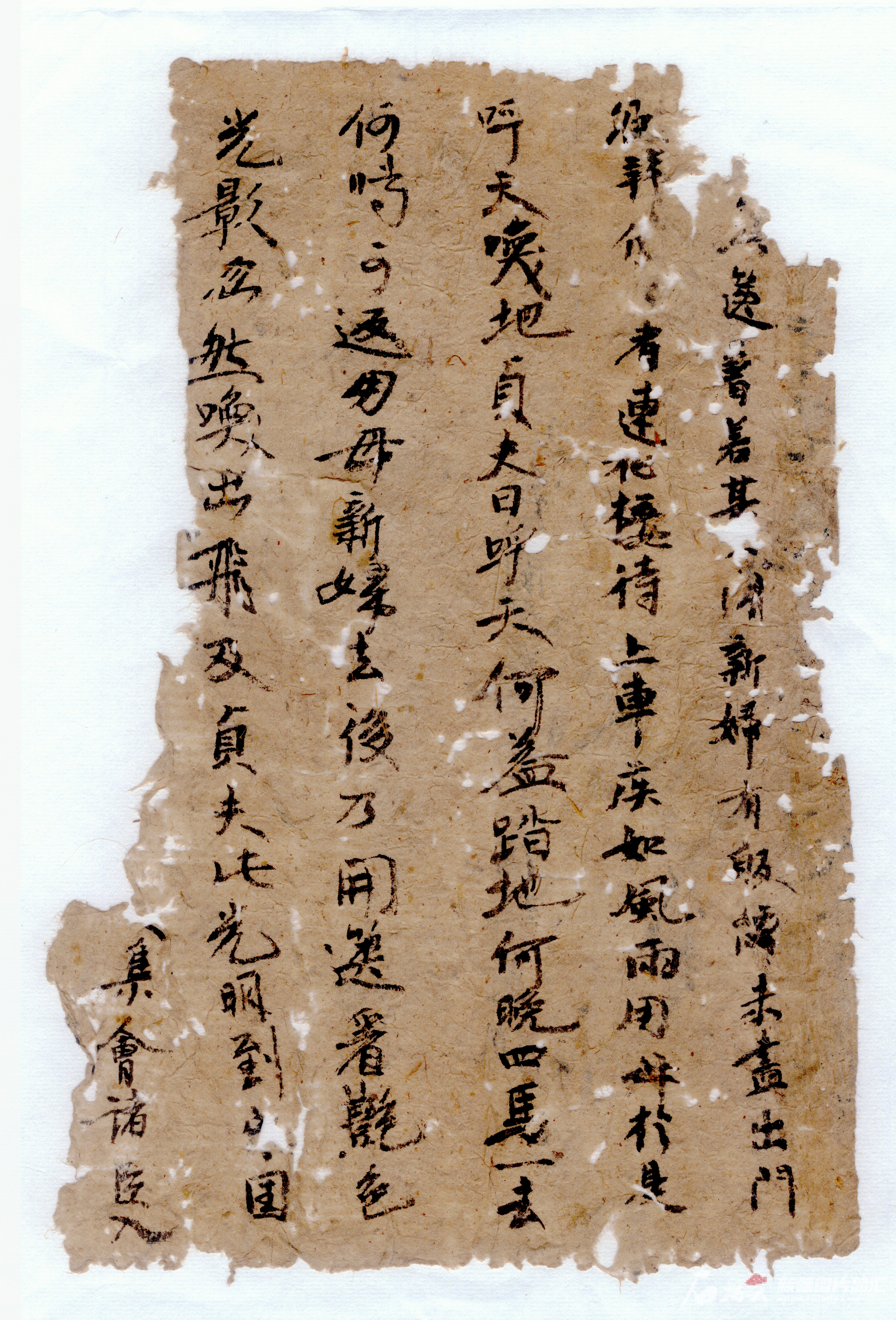

尉犁县克亚克库都克烽燧遗址出土的古代著名悲剧爱情故事《韩朋赋》。

《韩朋赋》

克亚克库都克唐代烽燧遗址出土了一批包括《韩朋赋》在内的唐代汉文文书,涉及军事、政治、经济、文学等诸多方面。作为唐代流行的通俗读物,《韩朋赋》是歌颂美好爱情的文学作品,韩朋与妻子的故事凄婉动人,贴近百姓生活,又彰显亲情恩义,深得当时戍边官兵的喜爱。

纪录片中还展示了:记述汉敦煌太守裴岑战功事略的“裴岑纪功碑”;反映唐代时期税赋制度-租庸调制的庸调布;体现唐代西域杂技及歌舞戏曲艺术的舞蹈杂技俑……

2022年播出的《国宝里的新疆》第一季中,生动展现新疆出土的面食、汉龟二体钱、弈棋图、贴饼玻璃杯、卜天寿《论语·郑玄注》手抄本等文物背后蕴藏的故事,引起了社会各界高度评价。

在第二季的创作中,项目组横跨一年四季,通过大量史料的研读,专家的座谈,实地的调研,精心的拍摄,仔细的打磨,最终于近日制作完成。节目样态丰富、表达新颖时尚,受到了专家的一致好评。该片拟采用线上线下同步播出的方式,同步上线哔哩哔哩、腾讯、优酷等平台。