新疆岩画上的舞蹈

□张迎春

远古时期,万物伊始。那时候的人类生产力低下,面对猛兽和大自然,他们只有躲避和抗争,在欢乐甚至悲伤难过时,都会手舞足蹈地表达情感,用简单的肢体动作传递信息,表达祈愿。其动作简单得不能再简单,这,可能就是人类最原始的舞蹈。

那时候,世界上所有的原始舞蹈,其形态和种类,在已发掘出土和留存的文献资料里,会发现很多共通性。特别是在我国的内蒙古、西藏、黑龙江、宁夏、甘肃、广东、广西及云南等地发现的大批岩画上,在先民们原始劳动、生活、宗教中,几乎都有舞蹈的生动画面。在新疆地区内的岩画中,同样有很多原始舞蹈遗迹。

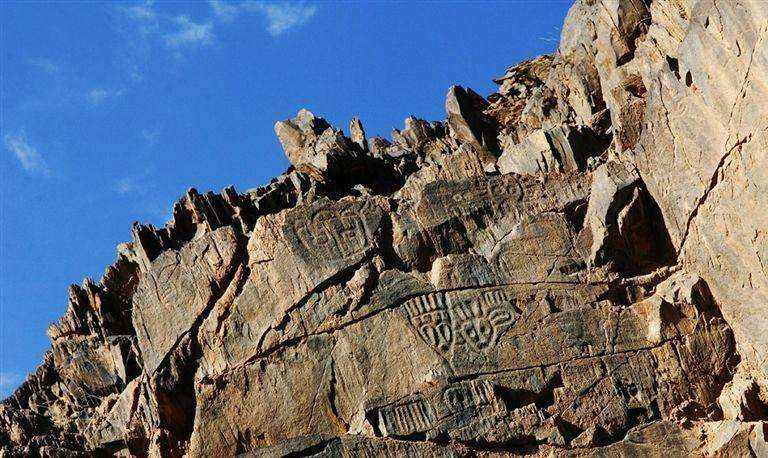

数年前,笔者曾多次随自治区文物考古研究所的同志到全疆各地考察新疆岩画,从阿尔泰山、准噶尔盆地一直到天山北麓,再从天山南麓到昆仑山、阿尔金山北麓,绵延数百里甚至数千里的群山中,这些岩画犹如一座座凝固的舞蹈雕塑,又像一部部刻在石头上的“史书”,记录了远古时期先民们的生产生活、宗教信仰、图腾崇拜的欢歌起舞的生动场面,千姿百态的舞蹈动作和姿势,构成了壮观的原始生活画卷。

舞蹈是即逝的艺术,舞动瞬间,继而消失。新疆历史上,能够将原始舞蹈真实记录下来的,只有岩画了。那些凝固的岩画,是新疆原始舞蹈最有力的佐证。

新疆最早时期的舞蹈场景,出现在呼图壁县境内的康家石门子岩画上,它是现存面积最大、内容最丰富的新疆古代舞蹈岩画。

在120平方米左右的巨大山壁上,刻绘有200—300个大小不等,身姿各异的人物和动物,人物有男有女,或站或卧,还有的为男女合图、双头同体、三头同体,组成一排排整齐的队伍,正在欢快舞蹈。这就是原始宗教祭祀礼仪舞。

有考古专家说,在远古时期的洪荒年代,先民们过着逐水而居的原始游牧生活,他们面对日、月、风、雨、山等大自然现象迷惑不解,便产生万物有灵的原始信仰,祈求神灵的保佑,祈求氏族部落繁衍生息,人丁兴旺。在托里县、新源县、木垒哈萨克自治县及乌鲁木齐市米东区等地,像这样的岩画比比皆是。

远古时期,先民们的生活来源,很大程度上依赖狩猎。不难想象,一望无际的辽阔草原上,野兽四处横行,先民时常要警惕虎、豹、狼等各种猛兽的袭击,稍有不慎,便有可能被野兽吞噬。

那时候,先民们的生活是简单的,更是艰难的,他们要时时与野兽进行生死搏斗。当他们的搏斗取得胜利时,就会手舞足蹈,欢笑起舞,跳的是狩猎舞或放牧舞,新疆亦如此。笔者曾查阅过《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成·新疆岩画》一书,发现书中很多岩画,都能看到先民跳狩猎舞的场景。

比如,位于阿勒泰市境内有一处叫墩德布拉克洞穴彩绘岩画,上面有一群人,正在围猎野牛和鹿,长长的箭分别刺入野牛和鹿的脖颈、臀部,旁边还有人手持弓箭,有人脚踩雪橇,正欢歌起舞。这本书所收集到的多处狩猎舞岩画,说明这种舞蹈在远古时期的新疆很普遍。

有意思的是,远古时期的新疆还有动作难度相当大的杂技舞蹈。

在阿勒泰市境内的一处岩画上,就出现过这样的杂技舞蹈:一个人双手分别拎着两个小孩,他的头顶上,还站着三个人,而他正坐在另一个人身上。看上去,与现代人的杂技动作非常类似。

据说,新疆考古专家们面对这处岩画时感到吃惊:古代人怎么这么聪明?在原始社会就开始玩心跳了?

杂技在秦汉时期,称为“角抵”,指两个人用角力强弱来定胜负的技艺表演。“角抵”有狭义和广义两种解释:狭义是指人们以力或技艺射御相较量,而广义上的杂技,《汉书·武帝纪》中这样记载:“角抵,盖杂技乐也。巴俞戏、鱼龙蔓延之属也。”说明杂技艺术的特点是乐、舞、技综合一体的。

对此,有考古专家认为,杂技和舞蹈并无严格界限,比如走绳等杂技动作,都含有舞蹈色彩。还有折腰、旋转、腾跳、翻滚等高难度的杂技动作,则让舞蹈动作的技巧更高,表现力更强,两者结合并发展成了杂技舞。所以,杂技舞能够沿袭至今,在全国乃至新疆都很流行。