“劳务代偿”助力生态修复 让“破坏者”变成“保护者”

石榴云/新疆日报讯(记者 杨舒涵报道)“引导环境资源犯罪社区矫正对象树立法治意识和生态环保意识,主动将绿色发展理念转化为行动自觉,让生态环境‘破坏者’变‘保护者’……”8月12日,在自治区人民检察院和田地区分院,一场和生态修复有关的联席会议正在召开。

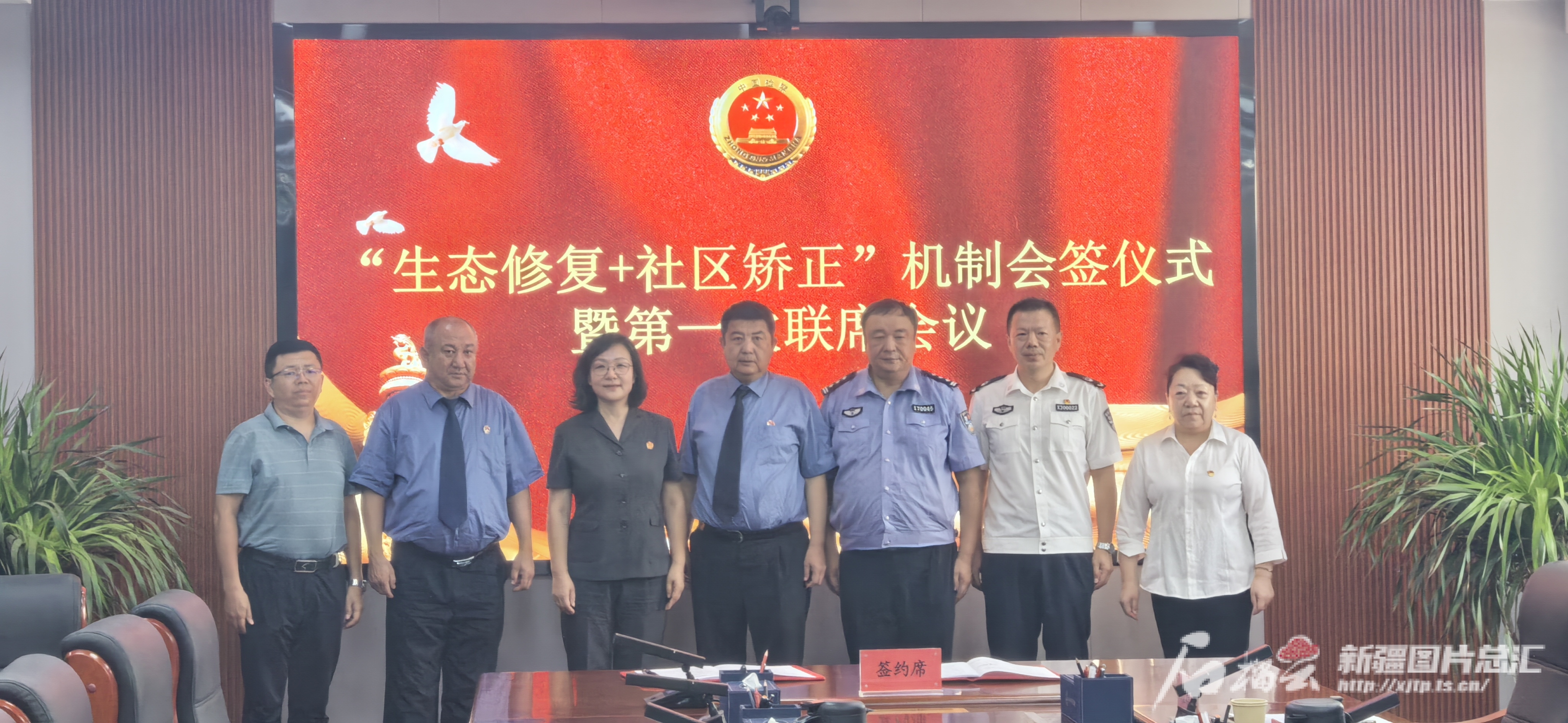

图为联席会议现场。石榴云/新疆日报记者 杨舒涵摄

当日,乌鲁木齐铁路运输中级法院会同自治区人民检察院乌鲁木齐铁路运输检察院分院、自治区人民检察院和田地区检察分院、和田地区公安局、和田地区司法局、和田地区自然资源局以及和田地区林业和草原局七家单位,共同签订并联合印发《关于将生态修复情况纳入社区矫正期间表现考核的工作办法》(以下简称:《考核办法》),将“生态修复+社区矫正”深度融合,实现预防和打击犯罪、宣传与教育、生态修复与保护的“三赢”。

乌鲁木齐铁路运输中级法院刑事审判庭庭长荣飞介绍,环境资源刑事案件的被告人自愿申请参加生态环境保护公益活动,人民法院根据其认罪认罚等情节依法适用缓刑的,可以在法律文书中明确被告人在缓刑考验期限内从事特定生态环境保护公益活动的具体内容,交由社区矫正机构监督实施执行。

“生态修复+社区矫正”模式是让涉环境资源刑事案件社区矫正对象通过生态环境修复的方式承担相应的社会责任,有效拓展、丰富公益生态修复和刑事责任承担的内涵和外延。将生态修复纳入特定社区矫正对象教育体系,为社区矫正对象参加公益生态修复、社区矫正创造条件,能够督促破坏生态环境者通过公益服务等方式修复受损的生态环境。

党的二十届三中全会指出,健全山水林田湖草沙一体化保护和系统治理机制,建设多元化生态保护修复投入机制。

近年来,我区各地各部门高度重视生态环境保护工作,不断完善生态环境领域司法保护机制,在生态保护修复投入机制改革领域也进行了积极探索实践,积累了一定的经验。

8月12日,乌鲁木齐铁路运输中级法院会同自治区人民检察院乌鲁木齐铁路运输检察院分院等七家单位共同签订并联合印发《关于将生态修复情况纳入社区矫正期间表现考核的工作办法》。石榴云/新疆日报记者 杨舒涵摄

构建“法院+N”协同共治格局,推出“法院+检察+行政”、“法院+生态修复+乡村振兴”……乌鲁木齐铁路运输中级法院不断推出多项举措,引导各类被告人通过“补植复绿”的方式补种树苗8万棵,做好将生态环境修复融入经济高质量发展的后半篇文章。

和田地区司法局试点开展“生态修复+社区矫正”改造模式,督促引导矫正对象强化生态环保理念,使其尽快实现从生态环境的“破坏者”到“保护者”的转变。

自治区人民检察院和田地区检察分院已将生态修复纳入社区矫正考核范畴,创新公益生态修复工作机制,以“惩治犯罪”和“生态修复”为目标,落实“个案+协同”式分类施矫,加强“专项+警示”式法治教育。

乌鲁木齐铁路运输检察院分院严格落实生态环境保护责任,建立完善相关政策制度体系,不断督促破坏环境资源刑事犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯主动、及时修复生态环境,恢复生态功能。

和田地区林草部门通过全面排查非法侵占林地、毁林开垦、滥砍盗伐林木等违法问题,建立违法案件查处整改推进机制,扎实推进森林督查工作进度。

数据显示,2021年1月1日至2024年6月30日,乌铁两级法院受理环境资源刑事、民事、行政案件8314件,对各类环境资源案件的公正审理,有效维护了国家利益、社会公共利益和人民群众的环境权益。