何以中国丨千年猎影!从吐鲁番唐绢看盛唐“印花”巅峰

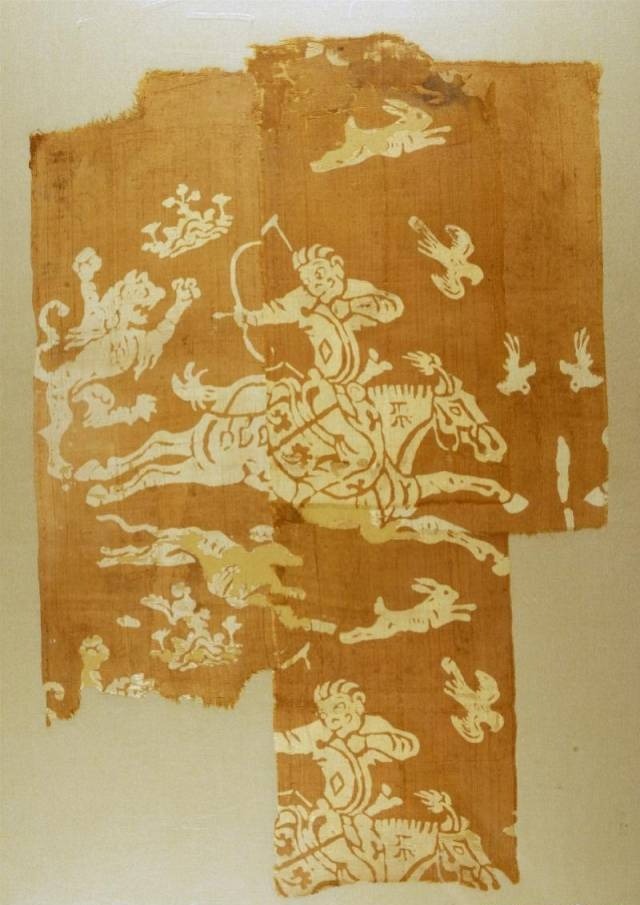

骏马奔腾,猎手引弓!在吐鲁番阿斯塔那古墓出土的一件烟色地狩猎纹印花绢上,一幅千年前的狩猎图栩栩如生,格外引人注目。

这块绢布长44厘米、宽29厘米,印花中一位长相粗犷的男子身姿矫健,稳稳坐于飞奔的鞍马上,他猛地回头,弓弦拉满,直指那头张着獠牙、前足高提、凶狠扑来的狮子,仿佛下一秒利箭就要破空而出。而在男子头顶上方,一只雄鹰正俯冲而下,锐利的眼神锁定猎物,大有分一杯羹的架势。画面一角,一只猎狗撒开四脚,追逐着惊慌奔逃的野兔,扬起的尘土似乎都能透过绢布扑面而来。

更令人称奇的是,图案中马的颈后部清晰可见烙印,这应当是当时官马的独特标记。整幅图不仅画面生动写实,连气氛都渲染得紧张万分,仿佛能听见马蹄声、弓弦响和动物的嘶吼。它以上下连续、左右对称的精妙布局,为我们揭开了唐代上层社会狩猎活动的神秘面纱,其写实风格与艺术造诣,无不彰显着古人超凡的匠心与智慧。

烟色地上显白的画布图案,采用了夹板印花技术,先染绢为烟色,再用两块雕镂相同的图案花板夹紧织物,涂浆剂,除去深色,遗有浅白或浅黄色图案,洗净浆剂即为成品。夹板印花在盛唐时期十分流行。

狩猎,也称“田猎”“射猎”,最初是人类的一种生产活动。狩猎是唐朝社会的时尚活动,狩猎纹时常出现在金银器、绘画艺术作品、雕塑和纺织品中。新疆的狩猎活动历史悠久,可追溯到4000多年前。在新疆各地的岩画中,也时常可以看到人们搭箭拉弓射向动物的岩画。

这件烟色地狩猎纹印花绢图案,与国内其他省(区)市出土器物上的狩猎纹有异曲同工之处,反映了在大一统的格局之下,西域文化艺术与中原相容、相通,也表现出唐代雍容大气的风范。

而今,我们也正见证一场设计语言的时空对话:当唐代工匠的构图智慧遇见人工智能生成技术,当丝绸之路的商贸审美碰撞元宇宙视觉体系。烟色地狩猎纹印花绢提醒我们:真正的经典设计,永远拥有破壁重生的能力。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑、制图:李娜

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会