何以中国丨戏精!新疆这件唐代“舞王”文物靠啥出圈?

今天要说的这件文物,也许你不知道它叫什么但在各种文物表情包和趣图里,你一定见过它。这就是活跃在文物界里的唐代“舞王”——彩绘泥塑戴面具舞蹈俑。

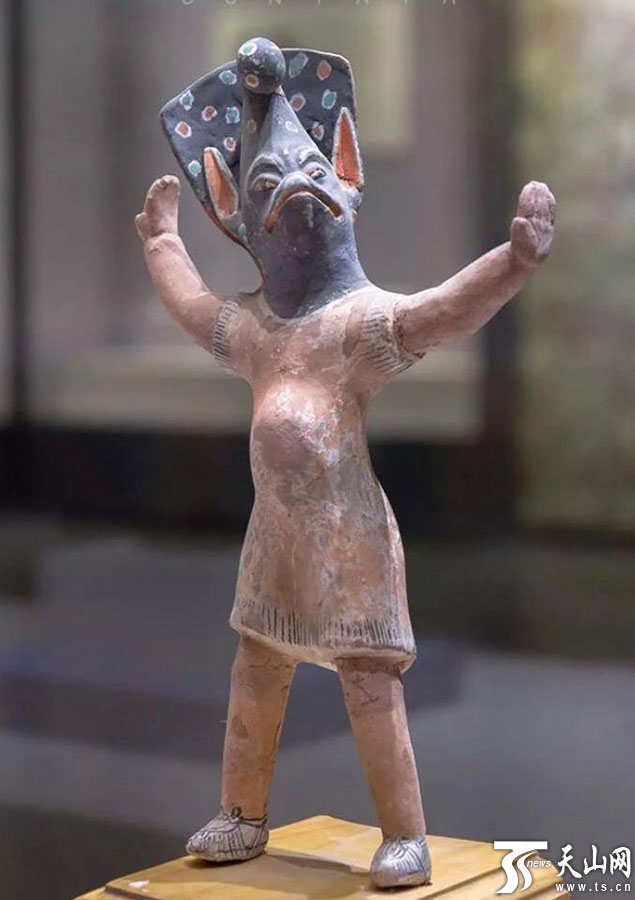

这件唐代“舞王”文物出土于吐鲁番市阿斯塔那古墓,属于百戏俑,模拟了当时吐鲁番百戏娱乐的场景。它头戴黑色兽耳猴面具,身着圆领短袖及膝连衣裙,下巴高高抬起,双臂伸展向两侧,肚子微凸,从身姿到表情,都相当“傲娇”。

吐鲁番市阿斯塔那古墓群出土的彩绘泥塑戴面具舞蹈俑。 自治区博物馆供图

百戏是中国古代乐舞杂技表演的总称,起源于汉代,涵盖了歌舞、幻术、说唱、杂技、俳优(滑稽戏)、角抵(摔跤)等多种表演形式,它对后世戏曲,包括京剧、川剧等剧种的形成和发展产生了深远影响。

汉代,随着丝绸之路的凿通,百戏表演也跟随商队盛行丝路古道沿线地区,并融入了中亚的“幻术”(魔术)等表演技艺,同时,表演者还会佩戴各式面具,以用来隐藏身份或者为表演增加神秘感。

吐鲁番这件舞蹈俑与唐代库车流行的泼寒胡戏(《苏幕遮》)中的舞蹈表演十分相似,泼寒胡戏的源头可追溯至波斯,经粟特人改造后传入龟兹。这件舞蹈俑可视作泼寒胡戏东传与百戏西渐的“物质结晶”,这也是丝绸之路上乐舞文化交流的生动例证。

因为造型独特,这件舞蹈俑在新疆博物馆展厅里就已吸粉无数,也被网友们称为“显眼包”文物。

更有趣的是,越来越多的年轻人们脑洞大开,用画笔赋予了这件舞蹈俑新的生命力,将它画成了防诈卫士、减肥达人、宇航员等多样形象,甚至配上“我爸爸不同意”“我妈妈也不同意”等网络流行语,让它瞬间变成了一个个活灵活现又能传达情绪的“表情包”。它不再是一个冰冷的展品,而是一个有温度、有故事的文化符号。

以彩绘泥塑戴面具舞蹈俑为原型的文创表情包。

舞蹈俑凝固了千年的瞬间,而网友的再创作则融入了流行元素,诙谐生动,展现了当代年轻人的对先民艺术的传承和创新。当这位戴着兽耳面具、身着短裙的“舞王”在展柜里向你招手时,别只当它是文物——这是盛唐发来的派对邀请,一场跨越千年的欢乐盛宴。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑、制图:李娜

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会