新疆好故事丨小分子村里一部拍不完的纪录片

天山网-新疆日报记者 姚刚

今年是中央电视台《走遍中国》栏目导演陆镝在吉木萨尔县新地乡小分子村生活的第6年。作为一名从事了20多年纪录片拍摄的导演,2019年他第一次来到这里拍片,原本计划短暂停留,却最终选择在此建立工作室,成为村庄的“新村民”。6年多的时间,他发布了200多个短视频,记录村庄的四季变迁、村民的日常生活,以及艺术与乡土碰撞的火花。

从外来者到村里人

作为柔性援疆专家,初到小分子村,陆镝在村民的眼里是“北京过来拍电视节目的导演”。大家对他的摄像机好奇,但也保持距离。然而,随着时间推移,他不再是旁观者,逐渐成为村庄的一部分。

“刚开始,他们觉得我是来‘猎奇’的,拍完就走。”陆镝每年都会在村里住100多天,村民们习惯了他的存在,经常有人敲门求助——“陆导,帮我看看手机怎么付款?”“这个抖音怎么发?”

陆镝总是先泡一杯茶,让村民坐下慢慢说。这种自然的互动让他意识到,自己已被接纳为“村里人”。

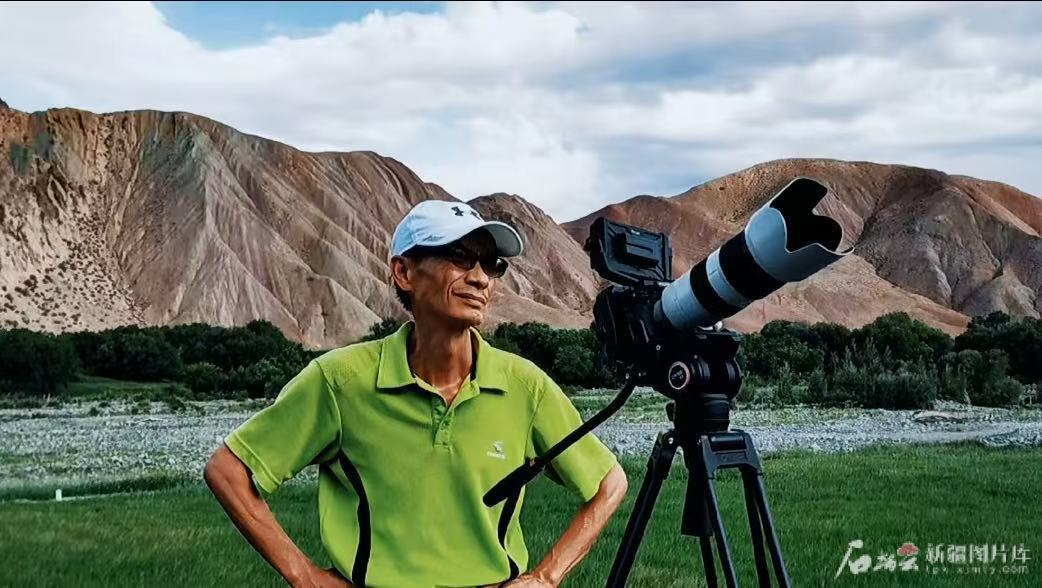

陆镝在小分子村采风。受访者提供

最初拍摄时,陆镝一直住在开羊圈酒吧的村民马海亮家,亲切称他为老马。陆镝在这里记录乡村文化变迁,也用镜头拍下更多独特村民和艺术家,“老马很有想法。虽然他没离开过村庄和土地,但对从外界获得的信息有自己的见解。他是村里第一个买自行车和汽车的人,有时他对外界事物的看法,对我也是一种启发。”

村里的人情味改变了陆镝的生活方式。村民常送来刚摘的蔬菜、新烤的馕,甚至新鲜羊肉。“我几乎不用买菜,地里的根本吃不完。房舍有毛病时,村民更是热情帮忙维修。”陆镝笑着说。这种互助式生活,让他思考现代社会效率与乡村温情之间的平衡。

艺术唤醒乡村

小分子村曾是新疆众多普通村落中的一个,年轻人外出打工,留守老人守着日渐冷清的家园。但近年来,这里因“画家村”的定位焕发新生:艺术家们陆续入驻,破旧土房被改造成工作室,荒芜田野成了写生基地。

陆镝的镜头记录了这一变化。他拍下村民第一次当“模特”时的羞涩,记录农民学着用画笔描绘自己的生活,也记录返乡青年如何借助艺术旅游找到新出路。“乡村振兴不仅是经济扶持,更需要文化赋能,尤其是唤醒文化自信。乡村并非衰败土地,而是文化富矿。”陆镝说。

让他自豪的是,自己逐渐成了不少村民与艺术家之间的桥梁。起初,村民对想象中“长头发、行为奇怪”的艺术家心存疑虑,艺术家们也因生活差异沟通不多。陆镝努力通过日常互动打破隔阂——邀请村民和艺术家同桌吃饭、喝茶。此后,村民帮助艺术家解决生活难题,艺术家则给乡村带来诸多资源。村民逐渐对艺术产生兴趣,更尊重艺术家,也愿意和他们交朋友,成为小村子独特的风景。

陆镝拍摄纪录片素材小憩。受访者提供

陆镝纪录片工作室就设在村民李录的宅基地上,帮老李翻地、拔草、扫雪成了陆镝最喜欢的活动之一。“村民起初以为我们只是做样子,后来发现我们真喜欢干农活。”他笑道。这种接地气的互动,让艺术融入乡村日常生活。

“老李父亲去世时,我把之前拍他父亲的视频发了过去。虽然老李没说什么,但我相信这视频能给他们全家留个念想。村里许多农家改造提升,我就给他们拍段视频,也算是宣传村子的一种方式。”陆镝拍摄的大量素材虽未剪成完整纪录片,却常被他做成短片第一时间发给村民。

人和村庄一直在变化

记录小分子村的过程,让陆镝不断思考农村的未来。他认为,乡村可持续发展的关键,在于现代化进程中如何保留人情社会的温度。

“乡愁不仅是老房子、老物件,更是人与人之间的关系。”陆镝说,小分子村的幸运在于,艺术和旅游注入新活力,让年轻人愿意返乡,“远程医疗、AI教育正在普及,将来这些技术会让乡村生活更便利。”他相信,随着基础设施完善,越来越多城市人会选择到乡村“分散式居住”,乡村将成为一种新生活方式。

陆镝在小分子村拍摄视频素材。白仲珍摄

6年来,陆镝的镜头记录了小分子村的点滴——老人离世、孩子长大、艺术家来了又走。这些影像不仅是村庄的档案,也是中国乡村变迁的缩影。

“纪录片永远拍不完,因为人和村庄一直在变化。”陆镝说。他不急于“完成”作品,而是享受长期记录的过程。对他而言,小分子村已不仅是拍摄对象,更是家园。

或许,乡村振兴的真正意义,正是让更多像陆镝这样的“新村民”找到归属感,也让传统与现代在土地上和谐共生。而小分子村的故事,才刚刚开始。