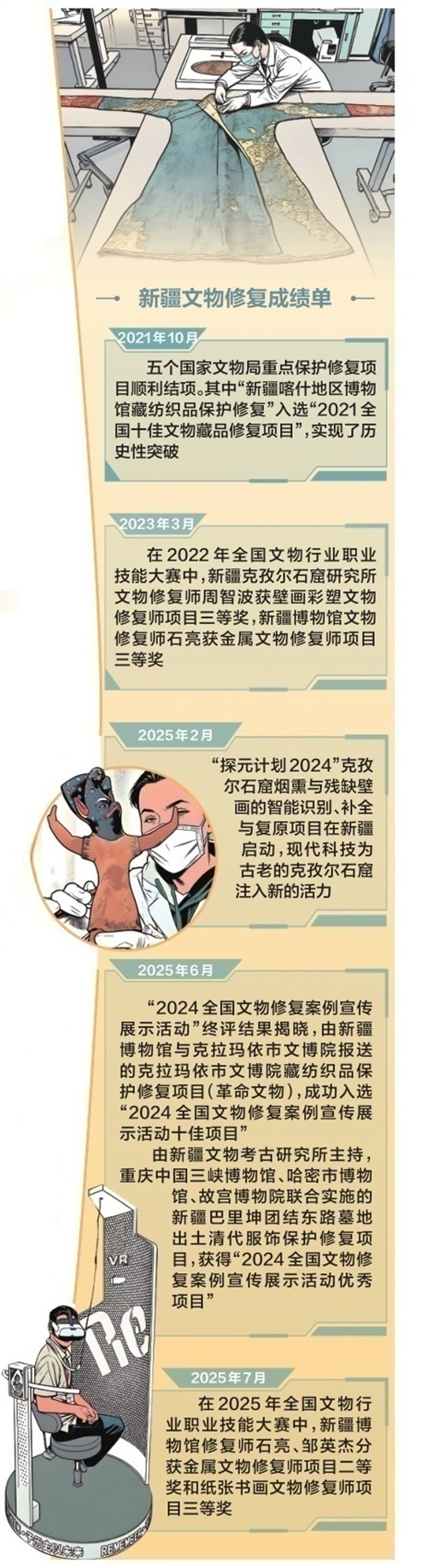

数字技术激活新疆文物生命力

石榴云/新疆日报记者贾春霞

利用3D扫描、CT扫描、高清摄影等技术,建立数字化模型,对文物碎片模型进行虚拟拼接与补全;通过太赫兹时域光谱技术,对克孜尔石窟烟熏覆盖壁画进行无损检测、图像识别;打造沉浸式展览,让观众体会“与文物同在”的历史场景……在新疆大地,一幅现代科技与古老历史交融的文化遗产保护新图景,正在徐徐展开。

作为古丝绸之路的重要通道,新疆拥有丰富的历史文化遗产。近年来,科技的快速发展及新技术、新材料的广泛应用,提升了文物保护的效率和水平,让更多收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都“活”了起来。

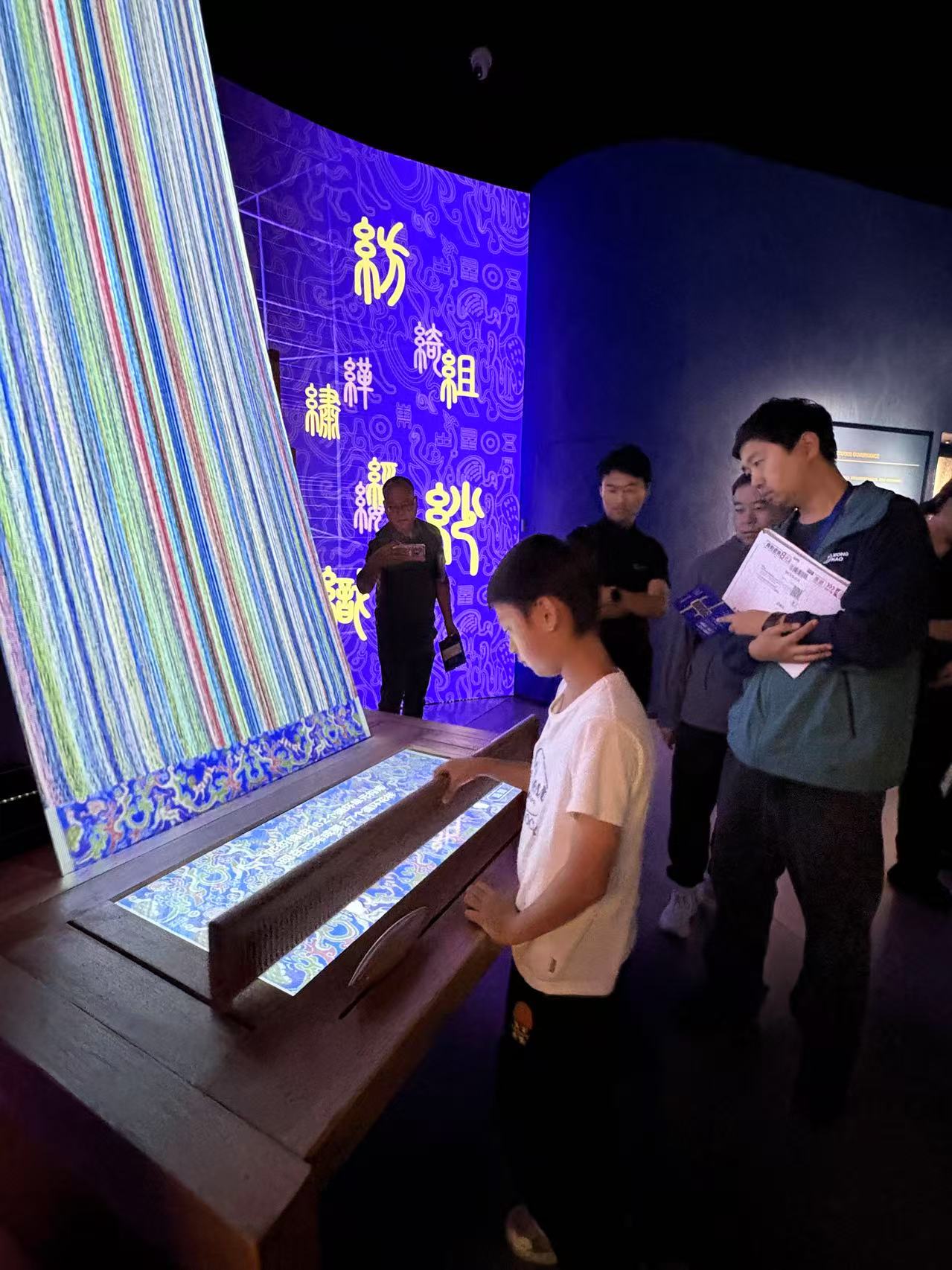

新疆博物馆“中华锦绣——‘五星出东方利中国’锦护臂国宝展”展厅,科技助力展览全方位升级。资料图

科技手段破译文物密码

这段时间,浙江大学艺术与考古学院研究团队正在克孜尔石窟内探寻那些肉眼无法揭开的秘密。他们开展的是“探元计划2024”克孜尔石窟烟熏与残缺壁画智能识别、补全与复原项目,该项目基于太赫兹时域光谱、大模型和思维链技术。

克孜尔石窟是我国开凿时间最早、洞窟类型齐全的大型石窟群,2014年作为“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点,成功列入《世界遗产名录》。由于历史上宗教更迭,再加上20世纪初西方探险队的盗割,克孜尔石窟部分洞窟被烟熏黑,大部分洞窟壁画千疮百孔、满目疮痍。

现代科技正为古老的克孜尔石窟注入新活力。由中国文物信息咨询中心、腾讯SSV数字文化实验室、腾讯研究院等联合发起的“探元计划”,通过太赫兹、X射线、大语言模型等高科技手段,为克孜尔石窟烟熏与残缺壁画的智能识别、补全与复原提供了新方法。

当科技与文化遗产保护深度交融,尘封的文明密码正被加速破译。浙江大学艺术与考古学院研究团队采用太赫兹时域光谱技术,对第161窟被烟熏覆盖的壁画进行无损检测与图像识别,提取被覆盖壁画颜色层信息,在不损坏壁画的前提下穿透烟渍层,“看见”被覆盖的壁画。“我们利用太赫兹结构光和X光多模态融合技术,对第161窟被烟熏覆盖的壁画进行扫描和识别,已识别出一个形象及穹顶的两套同心圆,还有一些菱形格,是典型的龟兹风格。”浙江大学艺术与考古学院教授张晖说,后期将通过深度解析实现数字化复原,呈现壁画图像。

数字时代,文物和文化遗产不仅被保存,还能被“唤醒”。利用计算机、图形图像处理、虚拟现实等信息领域最新技术,新疆博物馆文物科技保护中心修复师吴杰和同事曾对一件铜鎏金金刚总持造像进行虚拟修复。“我们通过三维扫描提取文物信息后,在计算机上对文物做了初步虚拟修复。这样在实际操作中,就可依据虚拟修复效果开展修复。”吴杰认为,这能最大程度避免返工,同时在正式修复前为文物科学保护提供最佳方案。

新疆博物馆近期投入1600万元购置的超景深显微镜、X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪等设备,可无损分析文物表面结构及元素成分。高科技结合科学、适当的保护措施,能缓解或阻断病害对文物的持续危害,让这些古代文明的实物载体“延年益寿”。

文物保护领域的科技创新也得到政策支持。2025年3月,新修订的《中华人民共和国文物保护法》提出,鼓励开展文物保护数字化工作,推进文物资源数字化采集和展示利用,为创新利用科技手段进行文化保护提出了新课题。

科技赋能破解修复难题

8月3日,走进建筑面积3000平方米的新疆博物馆文物科技保护中心,仿佛进入高科技实验室,各类仪器设备琳琅满目,修复师高愚民正在电子显微镜下对一件泥塑进行检测。

“高科技手段贯穿文物修复全流程。通过现代仪器分析,我们能更清楚、深入、全面细致地了解文物的病害成因、状态、类型及发展状况。文物病害情况不同,修复方案、技术路线也会不同。”38岁的高愚民已在此工作15年,见证了文物保护修复从经验主导走向科学规范的过程。

在文物修复领域,修复师如同医生,需要通过科学手段为文物“诊断”并“治疗”,修复工作不仅依赖传统技艺,更离不开现代科技的前期分析与检测。相较于过去多依赖修复师经验和主观判断的“望闻问切”,如今有多种先进技术手段为文物“诊治”。修复前使用现代设备,不仅能分析文物的材料成分,还能对文物内部进行无损检测,更深层次探测出文物存在的“内伤”,让修复师对文物状况了熟于心。

此外,现代科技手段能让人们对文物获得更深层次的认识。高愚民举例,一些古代壁画中的题记或画面内容,经过千余年侵蚀,肉眼往往已无法辨识。但这些文字、画面痕迹的残留物在特定波长的紫外光照射下会产生荧光效应,使原本不可见的内容重新显现。

如今,文物保护修复工作正经历从传统手工技艺向科技融合的深刻转变,各种新科技弥补了传统手段的短板。针对文物系统性保护需求,文物科技工作者通过多学科融合,不断突破关键领域核心技术,推动技术精细化和系统化,全面提升文物保护修复的科学性和有效性。

今年7月,吴杰和同事参加了2025年全国文物行业职业技能大赛。他从考题结构的变化中,敏锐察觉到行业发展新趋势:“相较于两年前首届赛事以传统修复技艺为核心考核重点,本届大赛笔试环节中,科技修复与检测技术的考核占比已大幅提升。这种变化不仅体现在考题数量上,更反映出行业对三维扫描、多光谱成像、材料成分分析等现代科技手段的迫切需求。”

这种转型并非偶然。如今,科技手段已成为破译文物“生命密码”的关键。吴杰主要从事金属文物修复工作,他举例说明:利用X射线衍射仪和激光拉曼光谱仪分析青铜器表面腐蚀产物的成分,可明确不同锈蚀物的组成,进而推测埋藏环境对文物的影响;X光探伤技术如同给文物做“CT扫描”,能无损检测内部结构,发现隐藏的裂纹、孔洞或历史修复痕迹;扫描电镜能谱仪和X射线荧光光谱仪可快速测定青铜器等金属文物的合金比例,如铜、锡、铅的含量等。了解这些成分后,修复时可采用相同配比的材料,确保修复符合“原材料、原工艺”原则。这些科技手段的应用,使金属文物保护修复更科学、精准,最大限度保留文物的历史信息和艺术价值。

在现代文物保护修复工作中,环境监测设备的应用已成为预防性保护的重要环节。通过部署温湿度记录仪,可对文物保存微环境进行持续监测;当检测到环境湿度过高时,可采用硅胶、分子筛等被动式吸湿材料,将湿度调控至青铜器适宜保存范围。同时配置甲醛检测仪与VOC检测仪,实时监测展柜、库房内的有害气体浓度。这种多参数协同监测与被动调节技术体系,能有效抑制青铜器粉状锈、锡疫等病害发展,推动文物保护从“抢救性修复”向“预防性保护”转变。

新疆博物馆修复师吴杰手持仪器对文物进行分析。本人供图

数字技术焕新文化体验

数字技术的应用不仅改变了修复方式,更彻底革新了文物的展示与体验模式,让沉睡千年的历史文化遗产以全新面貌“活”在当下。

“戴上AR眼镜,原本褪色的壁画重现绚烂色彩,飞天衣袂飘舞的细节清晰可见。”8月3日,走进吐鲁番市交河故城雅尔湖石窟,四川游客罗博盛感慨道。

雅尔湖石窟曾是交河故城所属的寺院。经过一系列保护修复和基础设施建设,雅尔湖石窟于今年4月5日正式向公众开放。通过现代数字技术与古老文物的创新结合,沉睡千年的历史文化得以生动再现,吸引众多游客前来探访。

今年5月底,交河故城(五期)保护工程已完成验评,交河故城遗址数字展示及保护提升建设项目已列入自治区发展改革委文化保护传承利用工程项目储备库。“团队通过数字技术对石窟中的壁画进行高度复原,为学术研究提供精准数据,也为游客打造了‘虚实结合’的观赏体验。”吐鲁番市文物局交河故城文物管理所所长王建东说。

在数字织造体验机前,观众手持梭子完成经线和纬线的编织过程,电子屏幕上顿时显现绚丽的织样;在数字穹幕剧场内,观众可跟随穹幕上的星体轨迹演示,回溯历史上“五星聚会”的星象时刻;在沉浸交互剧场内,观众直观了解文物挖掘、出土、研究、展览的系列故事……在新疆博物馆“中华锦绣——‘五星出东方利中国’锦护臂国宝展”展厅,科技助力展览全方位升级,为观众打开了一扇通往千年前的大门。

新疆博物馆馆长于志勇表示,展览通过先进科技手段,生动展现这件国宝所承载的中华文明突出特性和丝绸之路上的国家记忆,为广大观众带来更具震撼力、更富知识性、科普性和大众化的观展体验,让中华优秀传统文化和各民族交往交流交融史具象化为可“视”、可“触”、可“感”的深刻体验。

以科技力量赋能文物保护,以创意活水激发文化创新,数字技术给文化遗产赋予了新生命,让观众能参与一场可“听见”“触摸”“走入”的跨时空文明对话。新疆各地博物馆借助VR、AR、360度全景漫游等数字技术,创造出逼真的文物展示场景,让文物展陈更生动,让观众沉浸其中。

高昌回鹘佛寺遗址博物馆采用国内先进技术手段和展示设备呈现遗址全貌及出土的重要文物,让曾经庄严肃穆的高昌回鹘佛寺在世人面前重现光彩。“通过数字化展示平台,我们让原本损毁的佛像、壁画重新焕发生机,馆内还有专业讲解员指导游客在数字展台上操作修复残损的佛像和壁画,让文物‘开口’说话。”北庭学研究院副院长赛依丁·阿不都拉说。

从壁画修复到织物保护,从文物三维数字化到沉浸式展厅,新疆正构建起完整的文物科技保护体系,不仅守护了丝路遗产,更开创了文物活化新路径——让历史可触摸、可参与、可延续,真正实现“科技赋能文化,数字传承文明”的愿景。