辉煌70年 奋进新征程 | 从97万千瓦时到9307亿千瓦时——新疆实现从“用上电”到“绿电外送”三级跳

昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电线路工程。(受访者供图)

新疆网讯(记者王媛媛)7毫秒,足以让一束绿电跨越2260公里,从天山直抵山城重庆。

傍晚的首都北京,华灯初上,国家大剧院内,舞台在璀璨灯光映照下绚丽多彩。这些跳动的电流,正来自遥远的天山脚下——这里,一组组光伏板装点成深蓝色海洋,在阳光下星罗棋布、熠熠生辉;一排排风机拔地而起如同“白色森林”,巨大的叶轮随风舞动,将风能源源不断转化为绿电。

从全疆仅有7座小型电厂,到新能源汽车充电桩前的便捷扫码;从“人拉肩扛”架设35千伏线路的艰辛,到750千伏环网如巨龙环伺天山的壮阔……70年间,新疆电力不仅实现了从“用上电”到“用好电”的蜕变,更完成了从火电为主到绿电占比大幅提升的跨越,不仅点亮了天山南北的万家灯火,更织就了纵横交错的能源动脉,将清洁电力输送至全国。

从煤油灯影到电网雏形

艰难起步的光明之路

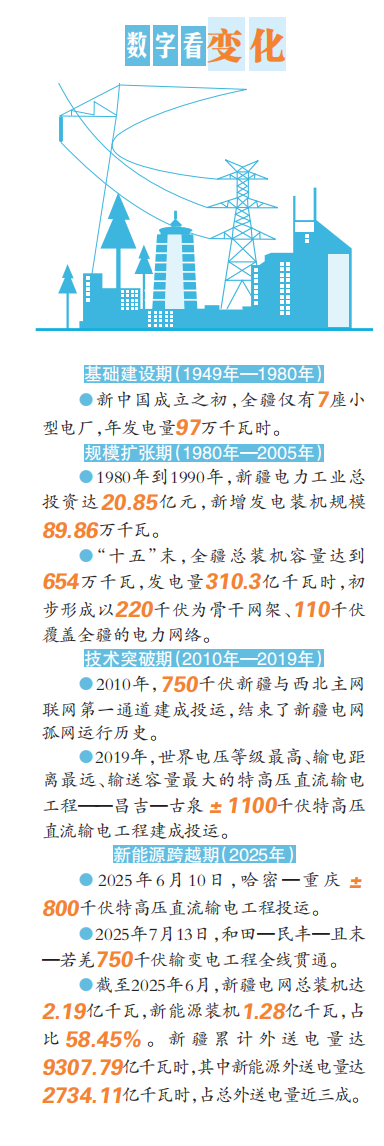

新中国成立之初,全疆仅有7座小型电厂,年发电量97万千瓦时——比现在一天的发电量还要少得多。广袤的166万平方公里土地上,入夜即黑,唯余星月。

改变始于20世纪50年代初,当苇湖梁电厂的汽轮机发出第一声轰鸣时,标志着新疆第一座现代化中型火力发电厂正式投运。

1955年新疆维吾尔自治区成立后,天山南北掀起电力建设热潮。一大批中型火电厂和小型水电站在全疆各地相继建成发电,如璀璨的明珠星罗棋布,大放光明。乌鲁木齐电网“人拉肩扛”架设起第一条35千伏线路。工人们用扁担挑瓷瓶、钢钎凿岩石,硬是在天山深处拉起一道“银线”。

在71岁的王志国记忆里,“小时候写作业要趁天亮,晚上照明全靠煤油灯。母亲总是小心翼翼地调整灯芯,可那灯光微弱得连课本上的字都看不清。后面有电了,但也不稳定。”

改革开放的春风,为新疆戈壁滩的电力发展注入了新的活力。从1980年到1990年,新疆电力工业总投资达20.85亿元,新增发电装机规模89.86万千瓦。这一时期的投资,如同为新疆电力的发展播下了种子,为日后的茁壮成长奠定了根基。

新疆地域辽阔,城市与城市之间的距离动辄几百公里,面临送电线路长、建设投资大等问题,导致电网建设出现了小而散的局面。建设一个统一的大电网,实现统一调度和管理,成为当时电力发展的迫切需求。

1986年,以乌鲁木齐为中心的新疆电网首个110千伏环网成功升级为220千伏。到“十五”末,全疆总装机容量达到654万千瓦,发电量310.3亿千瓦时,初步形成以220千伏为骨干网架、110千伏覆盖全疆的电力网络。1998年,新疆启动农网改造,输电铁塔像银龙般穿越天山。2014年,新疆实现全疆电网延伸覆盖范围内户户通电,比国家计划提前完成。

家住建设路的居民张向前记得,20世纪八九十年代,很多家里都购买了电视机,一家人或几家人围坐在小小的屏幕前追看那个时代的经典电视剧《射雕英雄传》《西游记》等。“那时候信号不好,画面经常变‘雪花’,声音还带点沙沙的杂音,爸爸就让我到房顶上动那个天线,一会儿往左一会儿往右,最怕的是看得正带劲突然停电。”张向前感慨道,现在家里电视、冰箱、洗衣机、扫地机等电器一应俱全,电网也非常稳定,就连儿子开的车也是充电的新能源汽车。

从“跟跑”到“领跑”的跨越

特高压架起能源动脉

7月13日,和田—民丰—且末—若羌750千伏输变电工程全线贯通,一条环塔里木盆地能源走廊实现“合龙”。这是继公路、铁路、机场、阻沙防护带在塔克拉玛干实现“合龙”之后,又一项重大基础设施建设项目形成环线。

从高空俯瞰,超高压电力环网宛如一条灵动的巨龙,沿着塔里木盆地的轮廓逶迤前行。它时而穿梭于广袤无垠的沙漠边缘,那里黄沙漫漫,它却坚毅地延伸;时而跨越陡峭险峻的山坡,在崇山峻岭间迂回辗转。这条电力环网恰似大地舒展的“血管”。

15年前,环塔工程的起点——巴州750千伏变电站开工建设。短短15年间,这个由巴州750千伏变电站工程、巴州—库车一二回、库车—阿克苏—巴楚一二回、巴楚—莎车—和田等9项750千伏输变电工程组成的“圆”,环住了53万平方公里的圈内面积,辐射到106万平方公里的南疆地区。

“广袤的覆盖区域意味着工程能为更广泛的地区提供稳定的电力支持,形成了全国最大的750千伏超高压环网。”国网新疆经研院新型电力系统规划研究中心主任辛超山说。

而这一宏伟工程的技术根基,早在2009年便已埋下伏笔——当时新疆电力史上迎来关键转折,750千伏乌鲁木齐—吐鲁番—哈密输电线路正式开工建设。当时750千伏电网对新疆来说尚属首次,工程建设面临气候环境特殊、地质情况复杂、设备选型特殊、施工难度大等问题。

“要把核心技术牢牢掌握在自己手里!”国网新疆电力专家范旭华深知技术自主的重要性,带领团队四处“取经”,为750千伏电网建设筑牢根基。2010年,范旭华团队一周完成新疆接入西北电网联调,结束孤网运行历史。此后十多年,750千伏电网贯通天山南北,该试验团队也逐渐成长为国内该领域的顶尖力量。这一团队的成长,是新疆电力技术人才培养的缩影,也是新疆电力技术自主创新的见证。

目前,新疆已建成天山东环网、乌昌都市圈环网、天山西环网、南疆环网、北疆环网五个750千伏环网。

特高压技术的突破,更是让新疆电力实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。2014年1月,哈密南—郑州±800千伏特高压直流输电工程建成投运,新疆的电能跨越2000多公里点亮中原大地,真正实现“能源空中走、电送全中国”的目标。2019年,世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远的±1100千伏昌吉—古泉特高压直流输电工程投产,输电距离3324公里、输送容量1200万千瓦,成为中国电力技术的重大突破,彰显了中国在特高压领域的领先地位。2025年6月10日,新疆第三条直流外送通道哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程投运。

技术的成熟,让“走出去”成为可能。2019年,国网新疆电力专家何丹东团队带着新疆的特高压技术踏上塔吉克斯坦,圆满完成500千伏输变电工程的设备试验调试,不仅为新疆特高压技术积累了宝贵的国际经验,更为后续的国际合作搭建了桥梁。

截至目前,新疆形成“内供五环网、外送五通道”主网架,按照规划,“十四五”末将形成“内供七环网、外送五通道”格局,为新疆能源优势转换提供强大动能。

从风电探索到绿电送全国

新能源革命的新疆答卷

“达坂城的石路硬又平,西瓜大又甜……”多年前的一首民歌让达坂城家喻户晓。

走进达坂城区,风车是最常见的风景。一座座风力发电机组比肩而立,巨大的叶片随风转动,蔚为壮观。2023年,被称为“中国风谷”的达坂城区实现了全绿电供应。

早在1985年,新疆风电产业就已经开始了探索。1989年,在丹麦和我国技术人员共同努力下,达坂城第一个风电场建成投运,我国风电事业快速发展。

风能、太阳能资源丰富的新疆,是国家“十四五”规划纲要中明确的大型清洁能源基地。

2010年底,新疆风电装机仅100万千瓦,不足总装机的十分之一,光伏发电更是处于探索阶段。新能源发电的波动性、间歇性曾是发展瓶颈,如今随着储能技术突破、智能电网调度优化,这一难题已被破解。

2010年起,“疆电外送”自西向东一路闪烁的灯火再现了“丝绸之路”的辉煌景象。随着一批批输变电工程建成落地,新疆外送能力持续跃升,已覆盖22个省区市。截至今年6月底,新疆累计外送电量达9307.79亿千瓦时,其中新能源外送电量达2734.11亿千瓦时,占总外送电量近三成,相当于减少标准煤燃烧约8271万吨,减少二氧化碳排放约2.23亿吨,为实现“双碳”目标作出重要贡献。

哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程可支撑哈密地区超过1000万千瓦装机的新能源可靠送出,助力新疆形成外送规模超3000万千瓦的“两交三直”输电通道,覆盖西北、华中、华东、西南电网,有效提升新能源消纳利用水平。工程投产送电后,每年可减少燃煤消耗约600万吨,减少二氧化碳排放约1600万吨,节能减排效益显著。“为进一步增加工程的抗风性,我们为大风区的铁塔量身定制了‘增肌’计划。”哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程(新疆段)业主项目副经理徐玉波说,在部分线路区段,新设计的加强型铁塔和金具总重量增加超过4600吨,如同为线路穿上了坚固的“铠甲”。

新型电力系统,新在技术,更新在思路。近期,我国首次通过市场化交易实现了跨省域错峰绿电交易。新疆与北京携手通过“新疆绿电午间发、北京负荷晚间用”的市场化交易新模式,实现新疆午后阳光“点亮”北京夜景。国网新疆电力充分发挥电网资源配置枢纽平台作用,利用地理区位特点,创新构建时空互补机制,串联起新疆东、西、南、北疆及其他省区市,实现昼夜、季节上的风光互补、电力互济。

截至2025年6月,新疆电网总装机达2.19亿千瓦,新能源装机1.28亿千瓦,占比58.45%,为全国新型电力系统构建持续注入绿色动能。

谁借妙笔绘新绿,天山南北好“风光”。当前,新疆坚持以科技创新为引领,推动新能源产业蓬勃发展和传统能源清洁低碳高效利用。迎着发展“风口”,新疆从风机制造到光伏产品生产,从加快风光基地建设,到加快氢能布局,再到硅基等新材料应用……产业实现跃迁、能源结构精彩蝶变。

从达坂城旷野矗立的第一批风车,到塔克拉玛干沙漠绵延百里的光伏蓝海;从“疆电外送”初期的艰难破冰,到全国能源资源战略保障基地……70载风云激荡,新疆用转动的风机叶片丈量着中国能源革命的跨度,用光伏矩阵的星火点亮了西电东送的壮阔征程。

讲述

从“小电网”到“大枢纽”

“装机容量2亿余千瓦,电压等级最高1100千伏,这些真的很难想象,变化太快了。”80岁的国网新疆电力有限公司退休职工刘天纵望着窗外的万家灯火,回忆起60余年前初到新疆时的电力往事,眼神里泛起光芒。

1968年,刘天纵从重庆大学毕业,怀揣着“建设新疆”的满腔热情,毅然登上西去的列车。“其实20世纪50年代除了有苇湖梁电厂,还有水磨沟电厂和乌拉泊水电站,苇湖梁电厂规模比较大,1978年的时候我还到那去实习,学习发电全流程。”刘天纵说,苇湖梁电厂除了完成正常发供电任务外,还肩负了为新疆各火力发电厂培训和输送人才的重任,后期电厂又进行改扩建、更换发电机组。

刘天纵说,当时电网规模小,覆盖范围有限,乌鲁木齐电网电压最高110千伏。随着经济发展,用电负荷增大,大电网延伸扩展,小电网并入大电网,电网的电压等级和供电可靠性不断提高。

2013年12月31日,为改善乌鲁木齐大气环境质量,苇湖梁电厂关停。2016年5月31日,苇湖梁电厂烟囱和冷却塔被爆破拆除。这座“元老”电厂,走完了自己光荣的“一生”,也为风电、光伏等清洁能源的发展让渡了舞台。

“火电改风电了,电厂也转型了,从‘保亮灯’到‘送绿电’,从‘小电网’到‘大枢纽’,电网人一直在路上,也见证了太多个奇迹。”刘天纵说,如今电网管理日趋规范,从单纯保障稳定运行,到逐步形成系统化调度、运行管理体系,支撑城市建设和经济发展。(记者王媛媛)

多说一句

书写更多“向光而行”的故事

当新疆的绿电跨越数千公里点亮北京的夜晚,当风电光伏产业在戈壁滩上崛起,这片土地正以“风光”为笔、以创新为墨,生动诠释着“资源优势转化为经济优势”的时代答卷。

新疆的能源禀赋得天独厚,风能、太阳能资源蕴藏量均居全国前列。但曾几何时,这片土地因技术瓶颈、电网局限,难以转化为发展动能。70年来,新疆强健了电力“大动脉”,畅通了“毛细血管”。如今,“疆电外送”不仅点亮万家灯火,更让能源优势变成真金白银。

资源转化的关键,在于产业“跳级”。新型储能像“充电宝”般稳住绿电输出,“午间发、晚间用”的跨省交易让阳光和风的价值跨时空释放……目前新疆已织就一张从风光发电到储能、氢能、硅基材料的全产业链网,形成“发电—输电—制造—就业”的良性循环。

这些聚焦能源转化的工程,推动着新疆高质量发展,更证明了一个道理:资源优势从不是静止的“家底”,而是能在创新中不断生长的“活水”。当风电与光伏在天山脚下交响,当绿电沿着特高压线路奔向远方,这片土地正在书写更多“向光而行”的故事。(王媛媛)