揭晓!巴州这个群体“感动中国”!

昨晚,《感动中国2024年度人物颁奖盛典》在央视播出。保定学院西部支教群体光荣当选《感动中国》2024年度人物!

保定学院西部支教群体颁奖辞

曾经在城市的校园里苦读,

如今到原野的风暴中驰骋,

教育的根锁住流沙,

年轻的心点燃梦想,

大风刮过山岗,

你们已经在祖国最需要的地方,

长成一棵大树。

时间回到2000年,保定学院15名毕业生告别老师和父母,登上了开往祖国西部的列车。他们背着行囊、带着户口,扎根到塔克拉玛干沙漠深处,在新疆且末县的三尺讲台上一站就是20多年,被当地老百姓亲切地称为“大风刮不走的老师”。此后二十余载,保定学院近400名毕业生接力扎根西部各地。

今天,让我们再一次重温他们的故事,感受那份赤诚与坚韧。

因为一句话

15个大学生去了沙漠深处

2000年春,新疆且末县第二中学到保定学院(原保定师范专科学校)招聘,侯朝茹、李桂枝、井慧芳、王建超、王伟江、庞胜利、辛忠起、朱英豪、周正国、丁建新等15名优秀应届毕业生经过层层选拔最后签约。

他们中有党员,有省级优秀大学毕业生,有的通过了专接本考试,有的已经联系好了稳定且收入不错的工作。

因为前来招聘的段军校长一句——“我们那里特别缺老师”,让他们放弃了更好的机会,告别家乡,选择了远在沙漠深处的且末。

△2000年8月,丁建新举着“到西部教书”的旗帜,一行15名支教毕业生到达且末

这次签约不是几个月或两三年的短暂支教,而是意味着要带上户口本去那里扎根,很多人是瞒着父母做的决定。

李桂枝是当年的省级优秀毕业生,河北省多所重点中学想跟她签约,可她偏偏选了且末。这个之前连河北省会石家庄都没去过的保定定州姑娘,想去外面的世界看一看。

母亲不愿意女儿走那么远,整整一个暑假都在和她冷战。出发那天,李桂枝提着行李走出家门,母亲在后面说了句:“到了,写封信。”李桂枝的眼泪瞬间夺眶而出,她不敢回头,“嗯”了一声就出发了。

△李桂枝

“你以后不要提‘不孝’二字

你这是到了祖国需要你的地方”

乘火车转汽车一路向西,经过5天4夜的辗转奔波,他们终于来到了新疆且末。

因为地处塔克拉玛干沙漠腹地,干旱和风沙时时考验着这里的一切生命。一路上,学生们越走越沉默,虽然早有心理准备,但新疆的艰苦还是超出了他们的想象。看到墙皮脱落的简陋学校,吃一口风沙“佐料”的面条,他们才真正清楚自己置身何处。

△曾经的教室

没等他们调整好情绪,老天就给了他们一个下马威——沙尘暴来了!天毫无征兆地暗下来,漫天黄沙仿佛一堵墙,黑压压地围过来,能见度不足几米,到处是呛人的土味。

经历了这惊心动魄的第一次,他们才明白,为什么这里一场风就能“刮”跑几个老师。

那时候的且末每年特大强沙尘暴天气有16天左右,扬沙天气高达60多天,一年有三分之一的日子都被浮尘笼罩。

辛忠起说:“有一次刮风忘了关窗户,屋里全都被土埋了,清理出去半桶土。”

气候干燥让他们手爆皮、流鼻血。最考验他们的是这里偏远、闭塞,当年离别的站台上他们都说要常回家看看,但实际上大多数人回家的次数屈指可数。

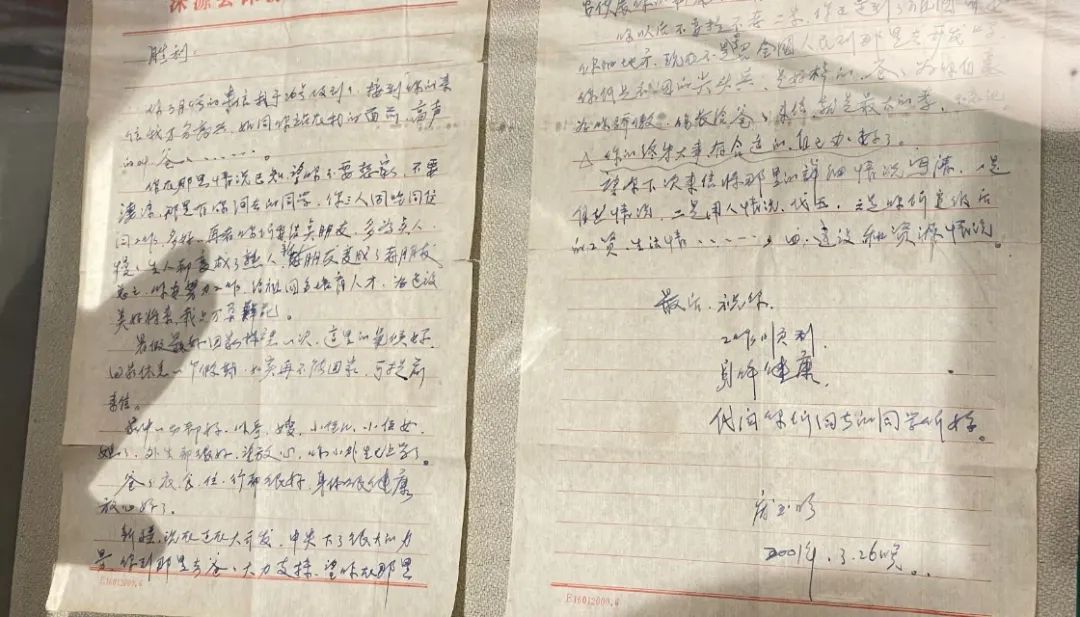

去且末前,庞胜利和父亲约定每个月写一封信,汇报他在新疆生活和工作的情况。而这一封家书需要漫长的等待,庞胜利3月9日写的信,父亲收到时已经3月26日了。

虽然他去且末父亲很不舍,但还是在信中说:“你以后不要提‘不孝’二字,你这是到了祖国需要你的地方。现在号召全国人民到那里去开发,你是祖国的排头兵,是好样的!”

△父亲写给庞胜利的信

离家太远了,无法在父母跟前尽孝成为他们共同的遗憾。20多年过去了,有些人的父母已经离开。

只有荒凉的沙漠

没有荒凉的人生

“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生。”这是他们当年去且末时,中途经过塔中,在路边的大铁架子上看到的。这句话震撼了当年的15个年轻人,也成为了他们的人生格言。

△李桂枝在塔中留影

这么多年,他们不是没有机会回老家,经常有亲戚同学跟他们说,老家什么地方招聘老师了,你们在且末待不习惯就回来吧。或许大家都有过离开的想法,但没人真的离开。

“开始那几年,大家都是单身,就把自己的全身心几乎都投入到了教学中。每天吃住在学校里,与学生生活工作都在一起。”忆起当年,庞胜利如是说。

△老师全身心投入教学中

大家都想干得好一些,把成绩搞上去,同去的15个人也在暗暗较劲儿。

辛忠起说:“第一届学生,学校破格让我们带到初三。那一届学生中,有57个人考入了巴州著名的高中,中考成绩在巴州名列前茅,且末教育‘老末’的帽子摘掉了。”

△老师全身心投入教学中

选择留下,说起来简单,落实到具体的日常是无数繁琐的细节,考验的是细水长流的耐心和付出。

到且末七年后,周正国认识了保定姑娘刘庆霞。谈了半年“手机恋爱”,两个朴实憨厚、志同道合的年轻人选择结婚。

婚后,刘庆霞辞去老家的工作跟周正国来到了新疆。到了新疆,两个人却没有在一起,一个在且末,一个考到了和且末相距1700多公里的塔城教书。

在交通便利的今天,从且末到塔城开车也要十七八个小时,当年两人见一面单程就要两天。孩子想周正国,在路上看到戴眼镜的叔叔就追着喊爸爸。孩子三岁那年,一家人才终于团聚。

△周正国一家三口

“老师都在这里

我们在这里就非常安心”

当年,他们带着对远方的向往来到新疆。20多年来,他们也在一批批学生心中种下“走出去”的小种子。

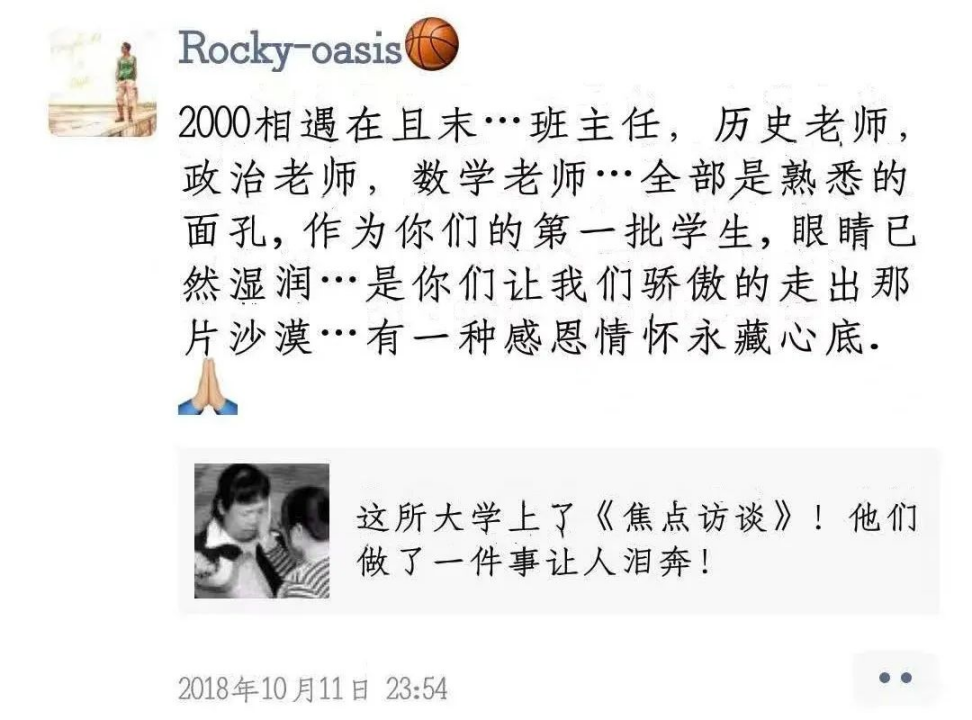

辛忠起教过的学生依力亚·吾斯曼曾发微信说:是老师们让他骄傲地走出了那片沙漠。这让辛忠起非常感动:“我本身也是来自太行山。我小时候,我的老师也说我们要走出那片大山。现在,我接过接力棒,让我的孩子走出这片沙漠。”

△依力亚发朋友圈感谢这些河北来的老师

也有很多走出去的孩子,又选择回到且末。

2016年,庞胜利的学生杨芳从新疆师范大学毕业了回到且末二中任教,也成了一名思政课教师。杨芳说:“老师们那么远过来,都能在这里扎下根,我自己的家就在这里,我也能在这里扎下根。”

△杨芳

魏晓雅从新疆财经大学毕业后,也回到了且末二中。“他们很惊讶,一见到我就说怎么回来了,怎么没有待在上学的地方呀?”魏晓雅告诉记者:老师都在这里,自己在这里就非常安心!

△魏晓雅

25年来,他们教过的一批批学生考入全国重点院校。很多人毕业后自愿回到家乡,成为教师、医生、警察等。

这就是他们万里跋涉、苦苦追寻的意义和价值。侯朝茹说:“我教过的学生数以千计,他们的成长映照着我的青春,这是我一生追求的价值和幸福,值得了!”

△从且末走出的一批批优秀学生

因为选择了需要

青春便变得更有意义

如今,越来越多的保定学院的学子们以他们为榜样,选择了西部,选择了边疆。

2000年以来,保定学院近400名毕业生奔赴西部基层,他们扎根西藏、广西、云南、甘肃、四川等地,让青春绽放在祖国最需要的地方。

如今的年轻人,选择到新疆去的原因更多元也更笃定。经过二十多年发展后,边疆的环境条件发生了翻天覆地的变化,他们决心在前辈曾奋斗过的地方接好下一棒。

李桂枝动情地说:“我们很平凡,平凡得就像塔克拉玛干的一粒沙,因为选择了远方,选择了需要,我们的青春便变得更有意义。”

△如今的且末县第一中学校园

25年前

15个年轻人用自己的青春

在沙漠中浇灌祖国的花朵

种下了希望的种子

25年后

保定学院西部支教群体

成为《感动中国》年度人物

他们的故事会被越来越多的人传颂

也一定会影响更多有志青年

像戈壁红柳、似沙漠胡杨

扎根西部建功立业!

祝贺!点赞!