照片里的新疆丨从“铅与火”到“数与智”

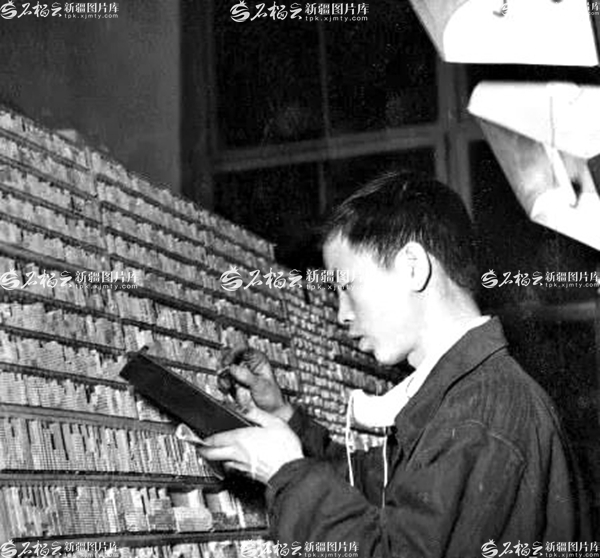

上世纪五六十年代新疆日报社印刷厂工人在排字车间拣字。图片由新疆图片库提供

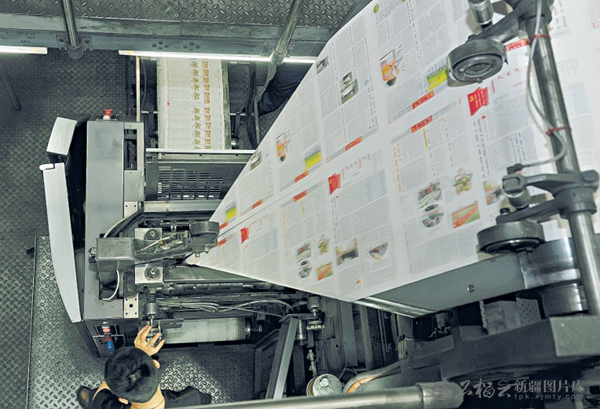

新疆日报社印务中心现代化轮印车间。图片由新疆图片库提供

天山网-新疆日报记者 高芳

在新疆日报报史馆的一角,一张黑白照片定格了过往岁月。“这是排字房,里面的小师傅正在拣铅字。”新疆日报社印刷厂退休职工王生元指着照片陷入回忆。照片中的年轻人神情专注,在密密麻麻的铅字架前,将字块挑拣进手盘里。

1964年,18岁的王生元怀着憧憬走进新疆日报社印刷厂,成为一名印刷工人。青春年少的她对工作充满好奇与期待,但繁重的铅作业很快让她体会到其中的艰辛。

铅字排版时代,报纸出版过程漫长而复杂。记者完成稿件后,送至排字车间,由排字工人逐字拣出,拼成版面。“常用的汉字近千个,这需要极好的记忆力和体力,工人在学徒期间要把架子上的字背下来。”王生元回忆。由于铅字排版不易删减字数和调整行距,排版前必须在版样纸上精确计算字数,一旦发现错误或需要修改,就得重新拣字、拼版,效率低下。用过的铅字因磨损常需回炉熔炼成铅水重新铸造,这样的繁琐是工人们的日常。

每天,王生元和同事们都要抬着沉重的铅版去轮印车间:“上了两天班,我的胳膊就抬不起来了,连梳辫子的力气都没有。”后来,她索性剪掉大辫子,只为工作方便。让她印象深刻的是,一天的工作结束时,工人们脸上常沾满油墨和铅粉,“一位同事冲我笑,我想这是谁呀?等她洗完脸出来,我才认出是熟悉的大姐。”王生元说。

那时的印刷车间机器轰鸣,震耳欲聋,工人们无法用语言交流,只能靠手势和眼神默契配合,在嘈杂声中维系生产运转。在这样艰苦的条件下,一代代印刷工人不怕苦累,确保了党报准时出版。

报史馆里,一张表面布满凸起字迹的人民日报纸型,是特殊年代的见证。20世纪60年代,人民日报等报纸的版面信息就通过这种纸型,每天搭乘航班跨越千山万水运抵新疆日报社印刷厂。工人们小心翼翼地用它浇铸铅版,将党的声音传到天山南北。那一个个凸起的字迹,诉说着当年信息传播的不易与珍贵。

时光荏苒,科技飞速发展,新疆印刷业也经历了翻天覆地的变化。曾经的“铅与火”逐渐被“数与智”取代。计算机排版系统让文字录入与排版高效精准,人工挑拣铅字的繁琐一去不返;数字化印刷技术不仅大幅提升了印刷速度和质量,还实现个性化印刷,满足多样化需求;网络技术的发展,让版面信息瞬间传送,不再依赖航班运输纸型。

如今的新疆日报社印务中心,早已告别了王生元初入行时机器轰鸣、油墨浓重的景象。宽敞明亮的车间里,工人们在计算机前监控流程,自动化设备安静高效运转。从“铅与火”到“数与智”,不仅是印刷技术的革新,更是70年来新疆经济社会发展进步的生动缩影。