抗战中的新疆丨文艺星火化刀枪——抗战时期共产党人在新疆传播进步文化

石榴云/新疆日报记者 贾春霞

“抗日战争时期,共产党人掌握了新疆日报社的领导权,他们改组了报社,从内容到编排都进行了调整,为抗日救国、建设新疆、巩固后方、支援前线积极宣传。”8月20日,自治区党委党校(行政学院)党史党建教研部教授耿铎文接受采访时介绍。

新疆日报社报史馆讲解员黄鹂讲解新疆日报上刊登的鲁少飞漫画作品《日寇残杀我同胞的惨状》。石榴云/新疆日报记者 贾春霞摄

抗日战争时期,100多名共产党人先后从延安、从共产国际前往新疆,致力于把新疆建设成为稳定的抗战大后方。他们以建设和巩固抗日民族统一战线为抓手,在新疆开展了以民族为形式、抗战为中心,反帝、反封建为主要内容的新文化运动,传播马列主义和进步文化,创作了大量优秀抗战文艺作品,以革命的内容、清新的格调、民族的形式,哺育了新疆一代革命青年的成长,促进了新疆各族人民的觉醒。

8月的新疆大学红湖校区,绿意葱茏,生机盎然,苏式建筑与现代景观交相辉映,处处彰显历史积淀。俞秀松路、林基路大道、杜重远路、沈雁冰路、赵丹路……以这些仁人志士名字命名的校园道路,映照着新疆大学走过的峥嵘岁月。校园内一栋苏式黄色二层小楼是校史馆,校训“团结、紧张、质朴、活泼”8个大字映入眼帘。

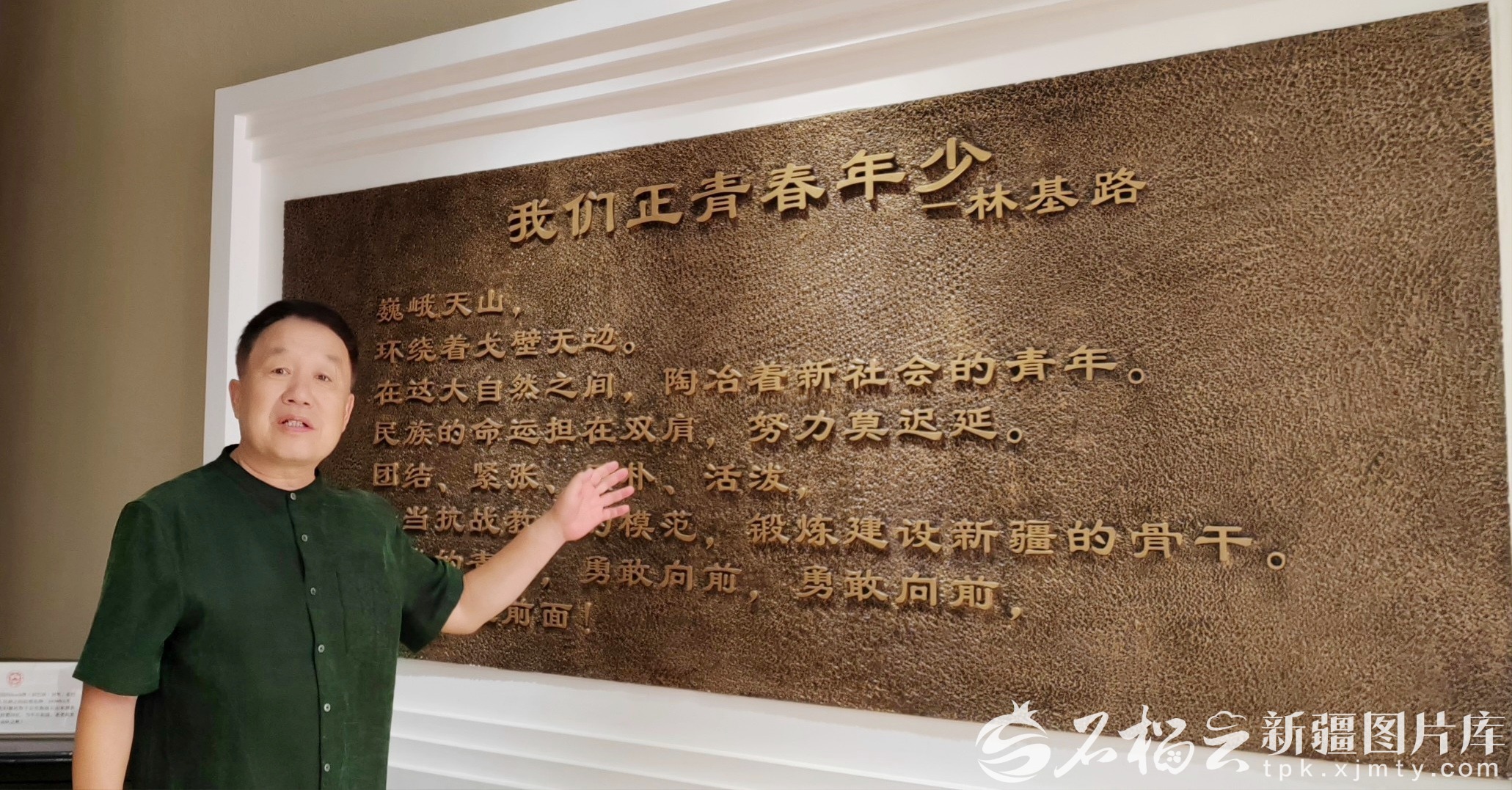

“新疆大学校训来源于中国人民抗日军事政治大学校训。当时林基路任新疆学院(新疆大学前身)教务长并主持学院工作,他按照延安抗大精神改造新疆学院,为学院制定了八字校训,创作了校歌《我们正青春年少》,大力开展马列主义理论教育,使学院成为传播革命真理的阵地和培养各民族进步青年的摇篮,被称为‘抗大第二’。”新疆大学校史研究会会长于付恩说。

回溯历史长河,中国新疆区域是世界“四大文明体系”的交汇之地,多元文化荟萃、多种文化并存。然而,近代以来,由于新疆地方军阀推行封闭保守的政策,五四新文化运动的春雨未能滋润这里。中国共产党自成立以来,就密切关注新疆这块土地和新疆各族人民的命运。

8月13日,在新疆大学校史馆,新疆大学校史研究会会长于付恩向观众讲解新疆大学校歌的来历。石榴云/新疆日报记者 贾春霞摄

最早在新疆传播马克思主义的共产党员是俞秀松。在新疆近3年时间里,俞秀松任新疆民众反帝联合会秘书长,兼任新疆学院院长、省立第一中学(乌鲁木齐市第一中学前身)校长等职。他在任期间,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育方针,聘请共产党员和进步专家授课,系统传播马克思主义,积极宣传中国共产党的抗日思想和政治主张,号召师生积极投身抗日救国事业。

于付恩说,经过抗日救亡运动洗礼,乔国仁和阿巴索夫等受共产党人影响的各民族进步知识青年,积极开展革命活动,宣传马列主义思想,革命的火种在天山南北播撒。新疆学院成为宣传抗日的基地,培养人才的熔炉,推动新疆文化教育发展的主要阵地。

当时,共产党人主导的《新疆日报》成为主要宣传阵地,大量刊载《论持久战》《新民主主义论》等中共领导人的著作,及时报道八路军战绩以及国际反法西斯动态,日发行量最高达到1.5万份。马列主义经典著作不仅在迪化(今乌鲁木齐)的书店公开出售,还出现在偏远的乌什县。

“马克思主义传播不仅开启民智、唤醒觉悟,更重要的是形成了中华民族凝聚力和向心力,提高了各民族的爱国觉悟,坚定了各民族紧跟中国共产党走的决心和信心。”耿铎文说。

抗战歌曲的传唱,也是新疆开展抗战宣传的一种重要形式。当时,在新疆的中国共产党人主要是依托“反帝会”这一群众组织,开展各种文化活动宣传抗日。大唱革命歌曲成为新疆宣传抗日救国思想和发动各族群众参与抗战的主要形式。抗战烽火中的新疆大地,歌声嘹亮、战歌激昂,“反帝会”用红色音符,沸腾起各族民众共赴国难的热血。

新疆大学历史学院教授何永明说,在中共党员李家麟、陈谷音等人的提倡和努力下,歌咏队如雨后春笋般涌现在各学校、军营和工厂,“反帝会”也曾举办歌咏学习班,请“新兵营”的文化教员教歌曲,每周三次。抗战歌声响彻新疆,极大鼓舞了民众的抗战热情。

新疆日报社报史馆,“红色基因 一脉相承”展区,展出了抗战时期新疆日报刊登的共产党员及进步人士的文章。石榴云/新疆日报记者 贾春霞摄

随着“反帝会”举办的一系列文化抗战活动,以及《新疆日报》《反帝战线》等媒体的抗战宣传不断深入,各族民众投身到这场旷日持久的抗战之中,有钱出钱、有力出力,发起了一场轰轰烈烈的爱国募捐运动。1938年,新疆民众节衣缩食捐献十架“新疆号”战斗机援助前线抗战,就是新疆民众在国难当头开展抗日救亡捐献运动的缩影。

抗战时期的新疆话剧是中国现代戏剧史上独特而光辉的一页,中国共产党人和爱国进步人士通过话剧艺术在边疆播撒革命火种,从形式到内容都令人耳目一新,成为宣传抗日的重要形式,为各族民众提供了宝贵的精神食粮,为哺育一代革命青年成长、促进新疆人民政治觉醒发挥了重要作用。

1938年5月,从延安来的共产党员在“新兵营”演出了《放下你的鞭子》《警号》等宣传抗战的话剧,社会影响很大,深受群众喜爱。为了开展革命宣传,共产党员林基路、李云扬、朱旦华等人分别在大中学校组织师生排练话剧。

何永明介绍,那时的话剧剧本并不固定,灯光、布景、化妆也十分简单,剧团演员有的来自“新兵营”,有的来自学校,主要是大中小学的青年师生。演出或在校园,或在广场,或在俱乐部。但因为剧本的内容直接描写人民的苦难、揭露日寇罪行,在群众中引起了强烈共鸣。

1939年8月,青年演员赵丹与妻子叶露茜、共产党员徐韬及王为一等艺术家来到新疆。当时,适逢“九一八”事变八周年,赵丹等与白大方、于村商议,决定排演反映民众觉醒的话剧《战斗》。经过3个星期紧张排练,9月18日,《战斗》上演了。这部剧轰动全城、场场爆满,连续上演了半个月。舞台上,演员们真情投入,把保家卫国、抵抗侵略的决心展现得淋漓尽致。舞台下,观众们内心受到震撼,跟着呼喊口号。《新疆日报》发表社论称,《战斗》的演出,推动了新疆话剧运动的发展,使新疆的话剧演出“无论在艺术表演、化妆技巧、舞台美术上,都有了新跃进”。

“在共产党人和进步文化人士的全力推动下,新疆的抗日救亡文化运动范围广泛、持续时间长、活动规模大,极大地宣传、教育和鼓舞了全疆各族人民,凝聚起推动新疆走向光明进步的澎湃力量。”耿铎文如此评价这段历史。

【相关新闻】