抗战时的新疆:边陲之地藏着多少热血?

2025年9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场举行,同时也进行了盛大阅兵仪式,这不仅是对历史的庄严致敬,更是一场增强民族凝聚力、提升民族自豪感的重大盛典。

1945年9月2日,日本无条件投降签字仪式在停泊于日本东京湾的美国军舰“密苏里号”上举行,它正式宣告了日本法西斯的彻底失败和中国人民十四年抗战的最终胜利。中国政府随后将9月3日法定为“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利纪念日”。

一个一个铜板支持抗战胜利,一锹一镐筑起三千里抗战生命线,一步一步运输成千上万吨物资上前线……

在中华民族最危险的时刻,新疆各族人民团结一致,用对祖国的赤诚和热爱支援抗战,与祖国同呼吸、共命运,筑起了抗战大后方的坚固基石。

今日聚焦

抗日大后方的新疆记忆——铭记历史 缅怀先烈

今天,就让我们一起翻开历史相册,重温那段山河喋血,壮怀激烈的历史。

新疆抗战的背后:

是什么力量在推动?

新疆在抗战时期所做的贡献,与中国共产党起到的重大推动作用是分不开的。20世纪30年代,中国共产党先后抽调、派遣党员干部160余人到新疆工作。中国共产党人进入新疆后,将宣传马列主义与组织开展抗日救亡运动紧密结合起来,陈云、滕代远等根据中国共产党抗日民族统一战线政策和中共中央的相关指示,于1937年10月间在迪化(今乌鲁木齐)设立了八路军驻新疆办事处,新疆抗日民族统一战线正式建立。

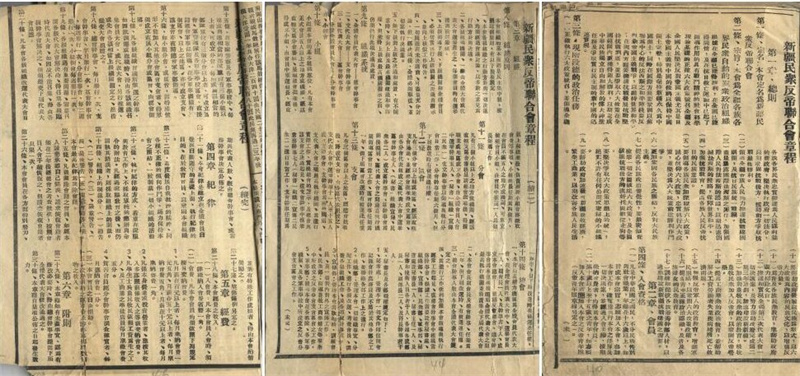

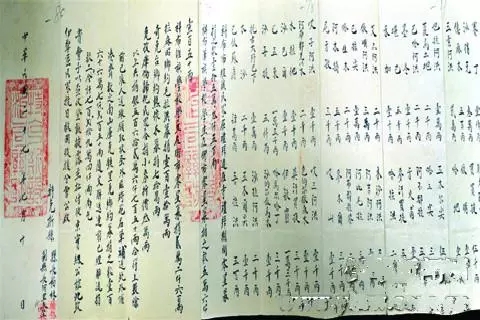

新疆民众反帝联合会章程。

抗日募捐的主要宣传、组织机构反帝会、抗日救国后援会等均受到中国共产党人的直接领导。共产党人俞秀松牵头对1934年成立的新疆民众反帝联合会进行改组,改组后由俞秀松任秘书长,并修改了章程,增加了有利于团结抗日的新内容,经过改组后的反帝会真正成了一个群众性爱国组织,“几乎公职人员和中学以上的学生都参加了这个组织”。1938年黄火青担任反帝联合会秘书长,并调入一批中国共产党党员担任部、科领导,把反帝会改组成为统一战线组织。

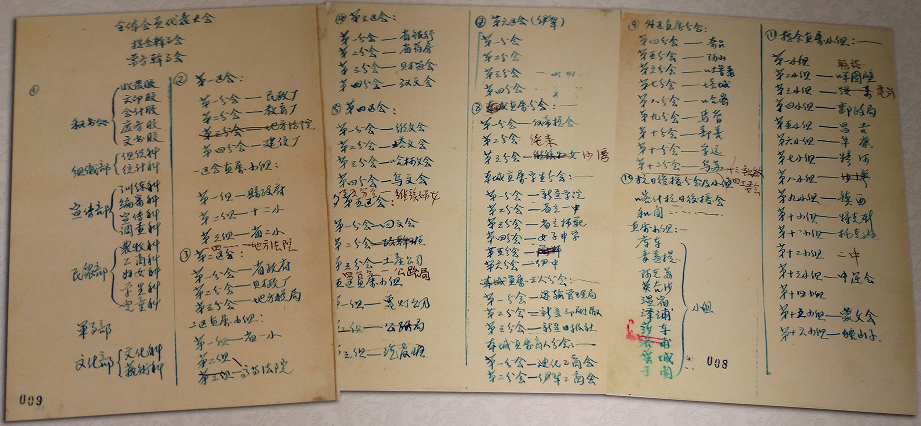

新疆民众反帝联合会组织的抗日活动。

新疆民众抗日救国后援会各级分会组织机构表。

以反帝联合会为主干,抗日救国后援会、妇女协会等组织在中国共产党的领导下掀起了抗日救亡运动的高潮,动员和组织各族妇女参加反法西斯斗争和抗日救亡运动,在10架“新疆号”飞机中有1架就是“妇女号”。

抗战时期新疆妇女界开展街头募捐。

由此可见,抗战时期新疆各族民众与全国人民同呼吸共命运、全力保障国际援华交通运输线、踊跃捐款捐物支援抗战的集体历史记忆就成了当前增强新疆各族民众国家认同感的重要精神资源。

从1936到1945:

这场募捐为何能持续10年?

1936年冬,绥远局部抗战,新疆民众反帝联合会就发起了第一次抗日募捐——省城公务员主动拿出12月份两日的薪俸,军人、学生攥着零钱涌向募捐点。没人料到,这只是开端。

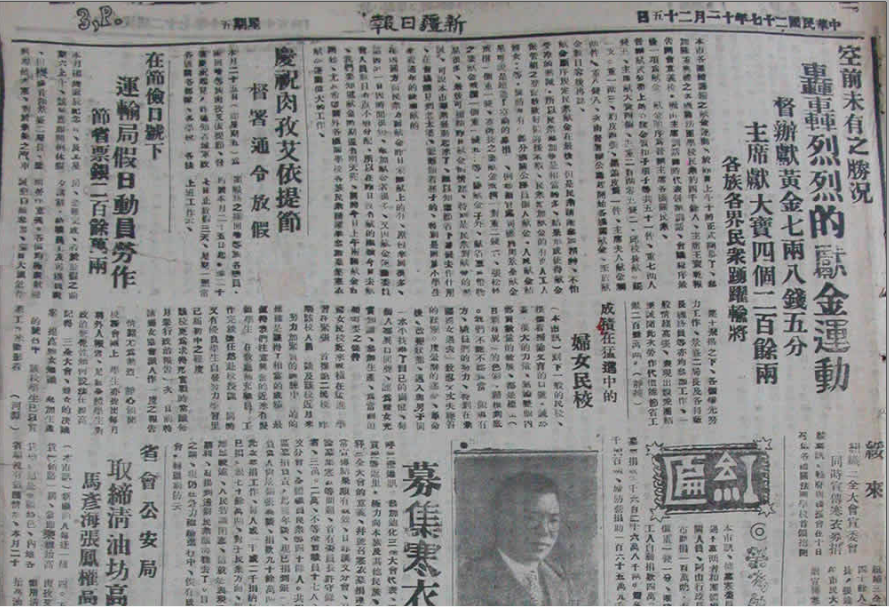

1938年11月25日,《新疆日报》刊登文章《空前未有之胜况 轰轰烈烈的献金运动 督办献黄金七两八钱五分 主席献大宝四个二百余两 各族各界民众踊跃输将》。

全面抗战爆发后,迪化(今乌鲁木齐)迅速成立抗日救国后援会,全疆各地分会如星火般铺开。新疆各民众团体通电全国时掷地有声:“新疆虽僻处边陲,抗日救国尤为吾人之素志,枕戈待旦,誓与国人共同奋斗。”从1938年的寒衣募捐,到1942年的文化劳军,再到1943年的“鞋袜劳军”“一县一机”运动,各族民众的捐献从未中断。不分男女老幼,不论农牧商学,戈壁滩上的牧民赶着羊群来,毡房里的妇女捻着毛线织寒衣,这场跨越10年的行动,把400万新疆人的心意,一点点汇向了抗日前线。

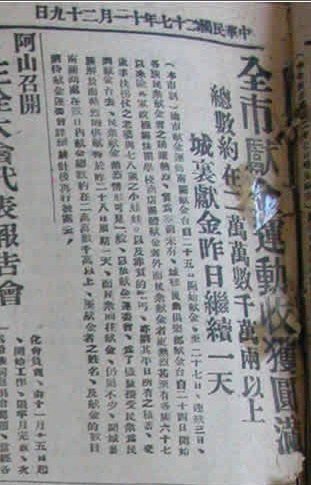

1938年11月29日,《新疆日报》刊登文章《全市献金运动收获圆满 总数约在二万万数千万两以上 城里献金昨日继续一天》。

据统计,仅1937年9月至1940年5月期间,新疆各族人民抗日捐款折合大洋就达322万余元。这对于当时人口只有400万左右,经济困难、各族群众生活贫苦的新疆,是十分不易的。新疆各族民众的抗日募捐活动充分彰显了以爱国主义为核心的伟大抗战精神。

60万大洋换10架战机:

这笔捐款为何让全国震动?

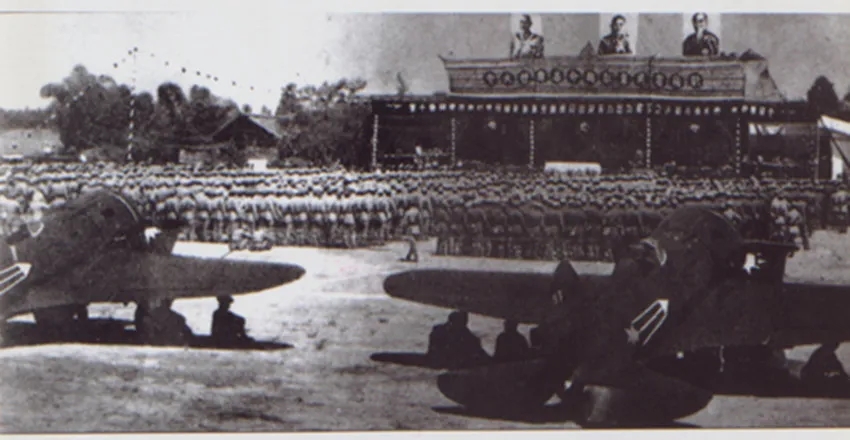

“新疆号”飞机命名仪式。

1938年的新疆,不少人家还在为温饱盘算,可各族民众却硬生生捐出24.1亿两新疆币(折合大洋60余万元)。这笔钱反帝会直接从苏联订购了10架最新式战斗机。

抗战时期,中国空军力量匮乏,能够投入使用的各类飞机不到一千架,战斗机不足一百架。当“新疆号”战机列阵成都举行命名仪式时,《新华日报》记者感慨:“到会数千人,仪式庄严热烈,空前未有。”1939年8月,这10架战机呼啸着投入武汉保卫战,机翼上的“新疆号”,成了边陲与内地并肩抗敌的见证,给予日寇以极大打击。而到1944年,新疆响应“一县一机”运动,竟捐献了144架飞机,比原计划多了整整64架。

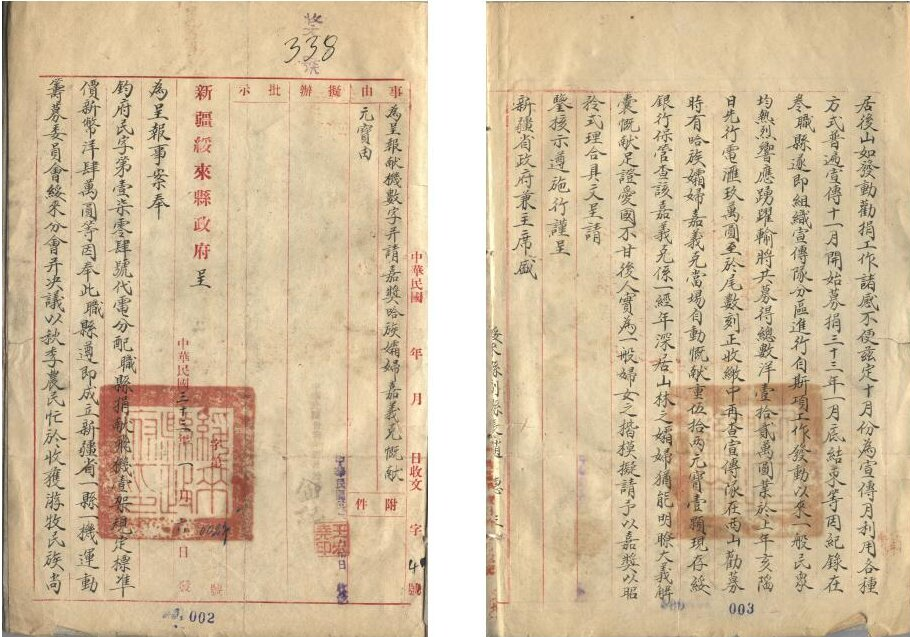

募捐名册。黄纸红线,上边是人名,下面是相应的捐款数目。

卖耳环、送亲子、减口粮:

老百姓的捐献里藏着怎样的决绝?

在新疆各族民众的抗日募捐活动中,涌现出许多感人肺腑、催人泪下的动人事迹,见证着新疆各族人民万众一心、共御外侮的抗战精神。

在募集寒衣运动中,一位和田的维吾尔族贫民艾沙无钱捐助,情愿送子上前线,并称:“欲为前防将士捐助银两或物品,因家贫无力,不能达到目的,愿将一十八岁之子于素甫捐送前防,以力抗战日寇,为国家牺牲,以顺其愿。倘其子不忠实抗战、打倒日寇,即系不孝,如无该子,宁死不见子面。”

维吾尔族贫民送子上抗日前线。

在献金运动中,迪化(今乌鲁木齐市)有位70多岁的老太太含着激动的热泪走上献金台,当场摘下自己唯一值钱的金耳环,双手捧献;一位小学生省下糖果钱,为抗日捐献省票9000两;额敏县的民众减食三日,献出口粮。在一县一机运动中,绥来县(今玛纳斯县)一位深居山林的哈萨克族孀妇嘉义克捐献五十两重元宝一颗,档案中记载:“一经年深居山林之孀妇,犹能明了大义,解囊慨献,足证爱国不甘后人,实为一般妇女之楷模……”

这些没留下姓名的普通人,用最朴素的方式,把“家国”二字刻进了骨子里。

哈族孀妇义献元宝。

强大的教授阵容:

这所边陲学院缘何吸引全国名家?

战火纷飞中,沦陷区的知识分子不愿屈从日寇,纷纷辗转西迁。而当时的新疆最高学府——新疆学院,更因此汇聚了一批全国顶尖的文化人,成了抗战时的“名校”。

图为杜重远。

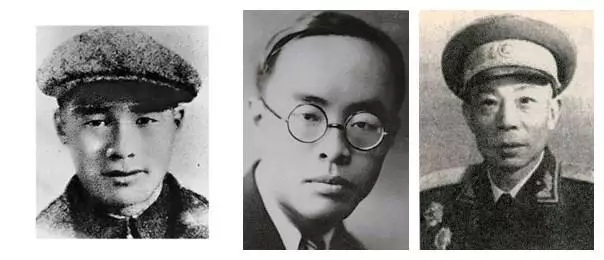

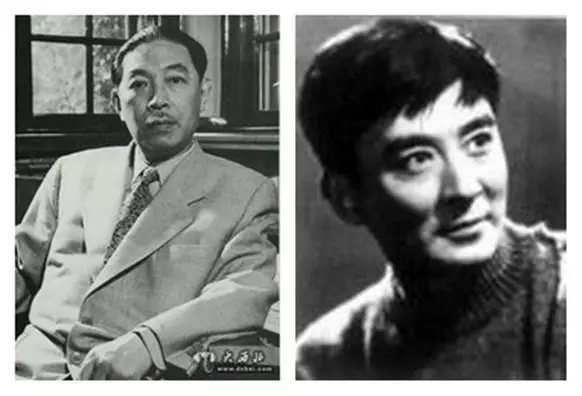

著名共产党人俞秀松、林基路,著名爱国民主人士杜重远先后主持新疆学院工作,陈培生、刘佛吾、万献廷、傅希若、毛泽民、祁天民、杨梅生、李云扬、许亮、郭春则、白大方、沈雁冰、张仲实、赵丹、涂治、史枚、史杰、江豪、萨空了、鲁少飞、徐韬、王为一、朱今明、易烈、沈志远等一批共产党人、爱国文人学者先后来学院工作或讲学,他们以马列主义为指导,以延安抗大为榜样,改造新疆学院,把学院建设成为:传播马列主义的重要阵地;宣传中国共产党抗日救国思想和政治主张,组织动员新疆民众和社会各界投身全民抗战事业的重要阵地;宣传马克思主义民族理论,维护祖国统一和民族团结的重要阵地;推动反帝反封建新文化运动的重要阵地。新疆学院面貌焕然一新,成为培养各民族爱国进步青年的摇篮,以“抗大第二”享誉全国!

从左至右:林基路、祁天民、杨梅生。

左图:茅盾,国家文化部长、著名作家;右图:赵丹,相当于当年的演艺界的周润发。

左图:沈志远,经济学家,中国科学院哲学社会科学部委员;右图:萨空了,著名记者,作家,解放后国家新闻总署副署长、国家民委副主任。

当时,新疆学院开了6个班,一共192名学生。杜重远主持学院工作期间,学生们思想活跃,学术研究氛围浓厚。他们办杂志,演话剧,给民众教唱抗日歌曲,募捐劝捐,做抗日宣传,还深入基层进行社会调查。

抗日时期的新疆学院培养出了一大批优秀的毕业生,不仅有代表新疆各族人民赴京出席全国政协第一届全体会议的罗志烈士,也有突破重重封锁,奔赴解放区参加革命工作的赵普林、王怀品、张志远、赵新亚等人。

图为罗志烈士。

抗日驮运队:

为何冒死穿越“生命禁区”?

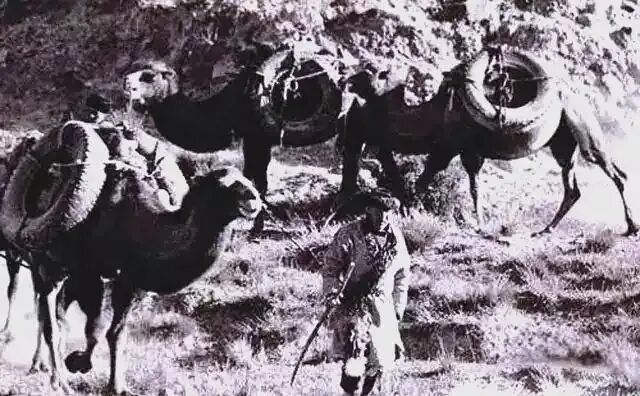

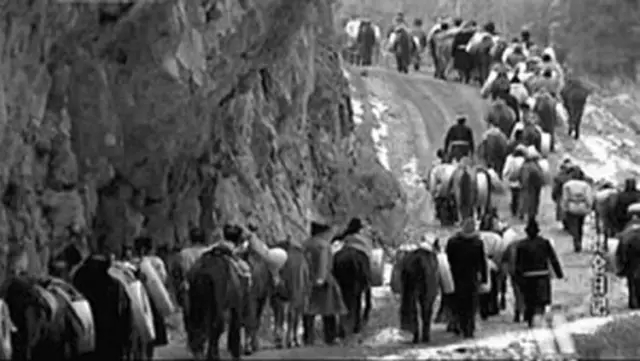

穿越昆仑山脉的抗日驮运队。

因为海岸运输线和滇缅公路先后被日寇截断,国际援华物资难以运抵进来。此时,一条穿越新疆昆仑山脉,连接印度与中国的陆路通道,成为打破封锁的希望曙光,而守护这条通道的运输队,书写着新疆各族团结抗战的热血篇章。

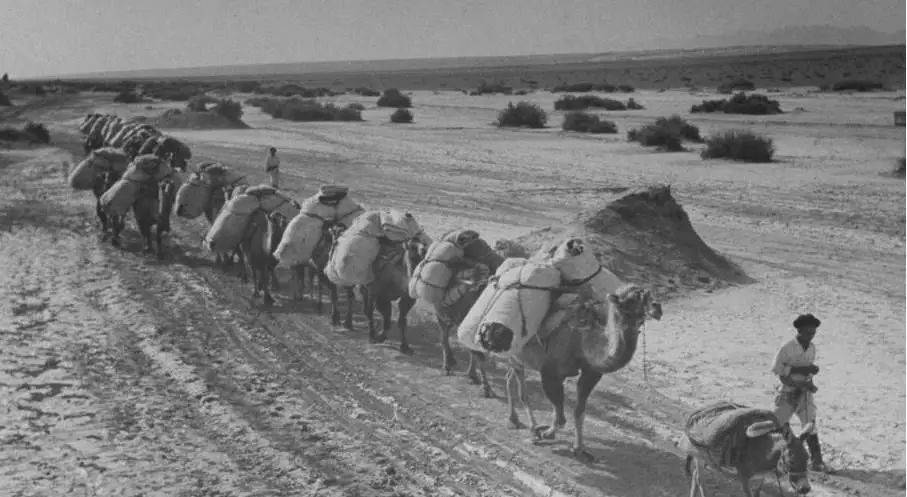

运送援华物资的驼队。

运送援华物资的驼队翻越昆仑山。

1942年,刚从法国留学归来、精通法语和英语、又有抗日热情的青年学子陆振轩临危受命,组织起一支多民族运输队,他们放下农具、牧鞭,为了国家大义,踏上穿越“生命禁区”的征途。从喀什招募的800匹马、170余名赶马人,组成庞大队伍,向着印度列城进发,要把积压的援华物资,运回祖国支援抗战。

驮运队终于运回抗日急需的轮胎。

而这条路线,是名副其实的“天险”——昆仑山脉横亘,气候恶劣,高原反应、风雪严寒如影随形,沿途还时有疫病、饥饿威胁。运输队里,大家并肩,用血肉之躯托举使命。有人倒下,就埋骨雪山,余下的人擦干泪,继续前行,马匹累倒,就徒步牵行,675公里的征途,26天的生死跋涉,他们跨越民族界限,以团结为盾,战胜重重苦难。物资运回叶城后,接力仍在继续。西北公路局车队、喀什各族民众,用骆驼、马匹、马车,把轮胎、物资送往兰州,打通“印度—叶城—兰州”国际运输线。两年间,四批马队往返,运送军用轮胎4444套、布匹782包,军用装油袋588件以及一批汽车配件、医疗器械和通讯器材等,为抗战注入“活血”。

在这条驿运国际交通线上,中国马队去而复返,历尽艰辛,直至抗战胜利,其他海陆国际运输线恢复开通才结束其历史使命。

从天山脚下到塔里木河畔,新疆各族民众用10年的坚持证明:爱国从不论距离。1937年9月到1940年5月,322万余元捐款背后,是400万颗与祖国同频的心跳;三尺讲台前的琅琅书声里,藏着边陲与内地共赴国难的赤诚。那些寒夜里的针线、戈壁上的脚印、献金台上的热泪,还有教室里的少年意气,终究汇成了抗战胜利的微光。

来源:新疆广播电视台/丝路视听综合抗日战争纪念网、新疆档案信息网、部分素材取自《不能忘却的记忆》

本文为新疆大学2025级国家级大学生创新训练计划项目“新疆抗战档案史料的挖掘及融媒体故事化呈现”的阶段性成果。

一审:余飞

二审:丁茜

三审:肖亚丽