我家这70年丨从戈壁荒滩到幸福家园 三代人共话时代变迁

在自治区成立70周年之际,记者走近50后、80后、00后三代人,听他们讲述与新疆的故事——从支援建设的开拓者,到土生土长的传承者,再到扎根基层的新力量,三代人的足迹,串联起新疆70年的发展与蜕变。

50后肖爱民:从“不想来”到“不愿走” 40载扎根书写奉献

今年72岁的肖爱民是乌鲁木齐市米东区地磅街道大洪沟煤矿的退休职工。1977年12月,24岁的他从河南汝南怀揣着“当工人”的梦想,坐上了到新疆的绿皮火车。三天三夜的硬座旅程中,窗外的戈壁滩让他心情低落;抵达乌鲁木齐时,从未见过的大雪、湿滑的路面,更是让摔了好几跤的他红了眼眶,“当时就一个念头,想回家。”

年轻时候的肖爱民。

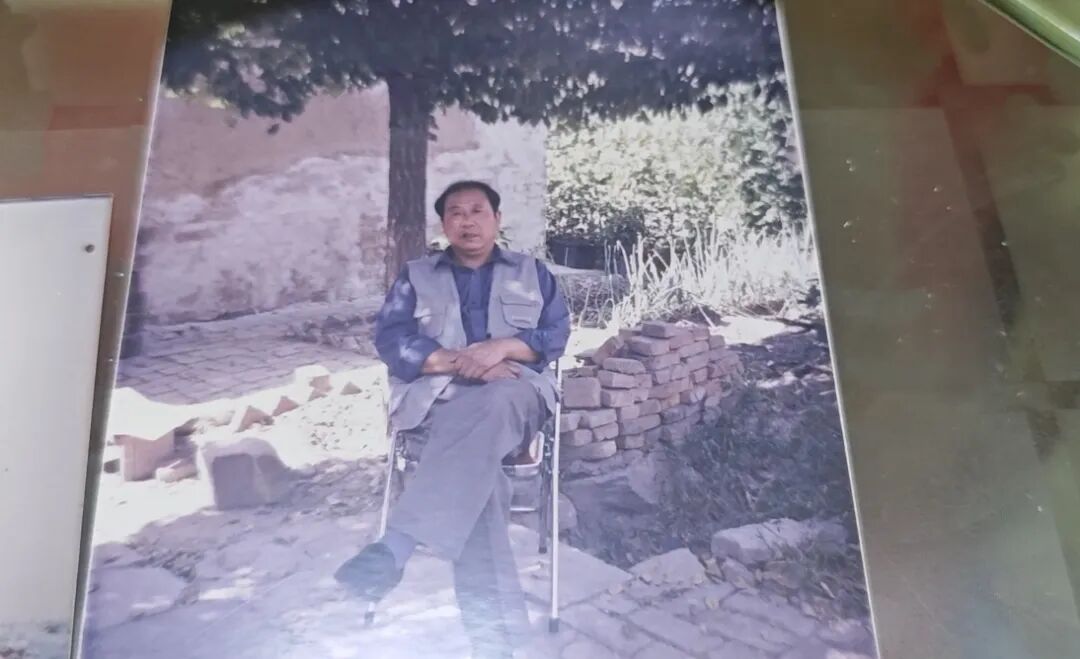

肖爱民在单位分的房子外拍照。

可这份失落,很快被工作与生活的温暖驱散。1978年,肖爱民进入大洪沟煤矿机修车间工作,领导的关怀、同事的互助让他安了心。这一年,他结婚成家,单位分了60平方米的房子;1979年大女儿出生,1981年儿子降生,就这样,一家四口幸福地在福利房里住了20年,再后来,房子越换越好。工作中,他年年获评先进个人,从班长干到主任,把青春与汗水都洒在了这片土地上,直到2009年光荣退休。

肖爱民(左)和外孙。

如今,肖爱民已在新疆生活了40多年。肖爱民笑着说:“现在的新疆和以前完全不一样,柏油路上满是小车,日子越过越红火。新疆真可爱,叫我离开,我可不愿意。”

80后辛志强:承援疆血脉,见家乡巨变

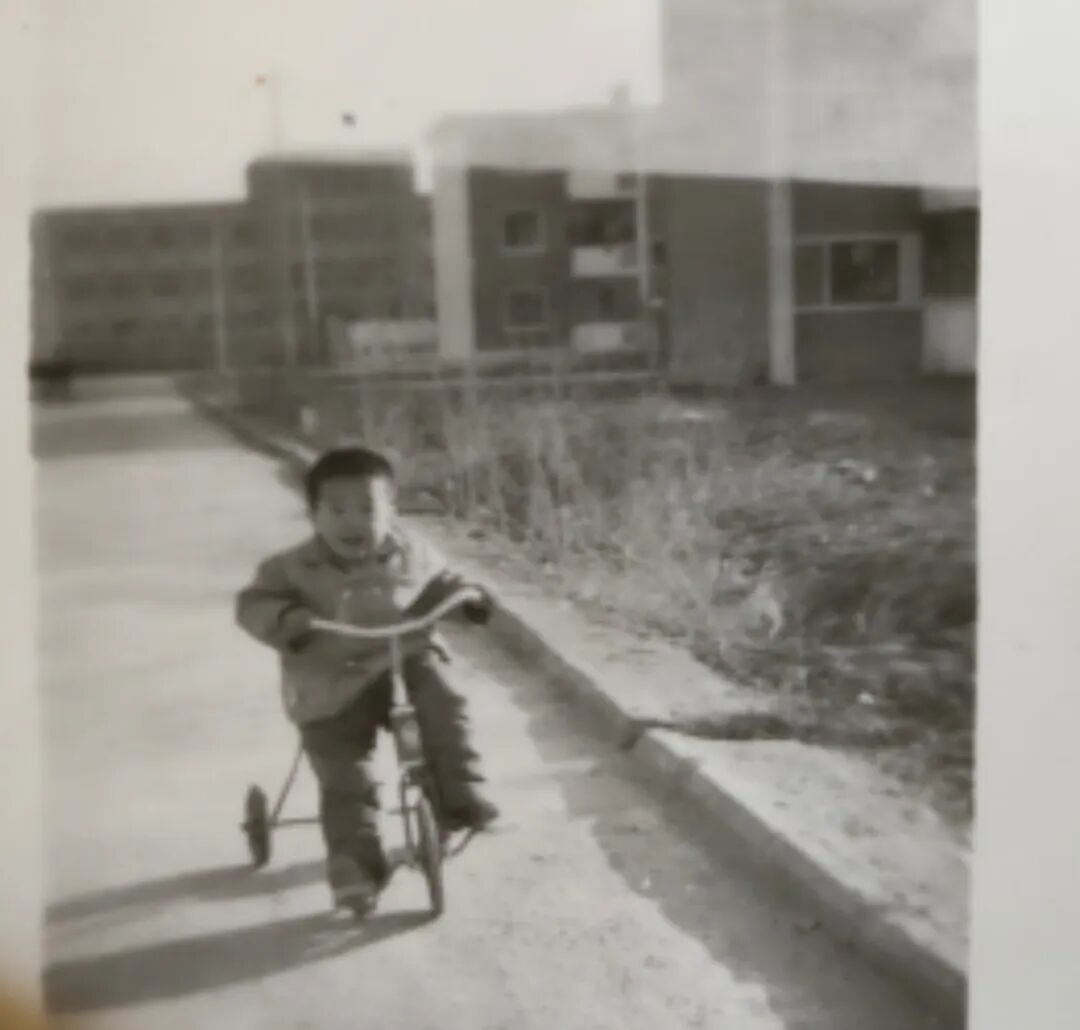

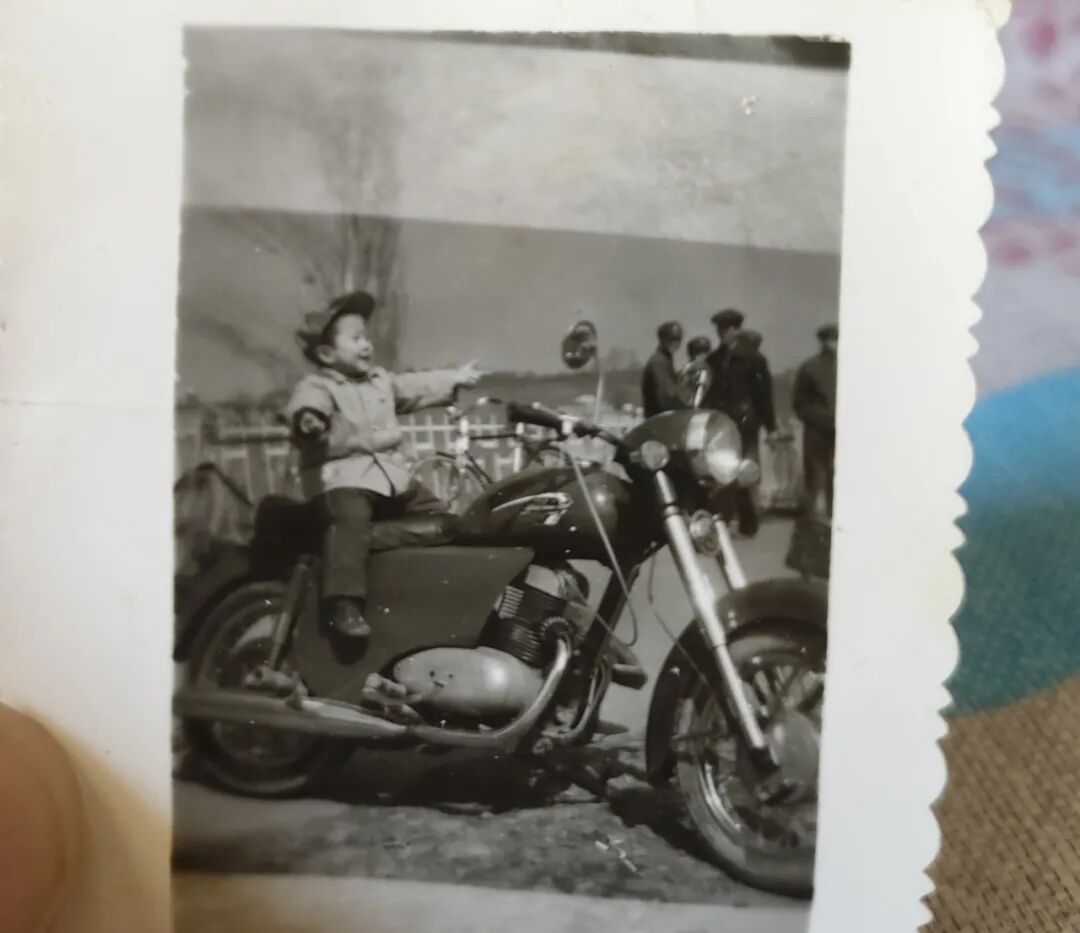

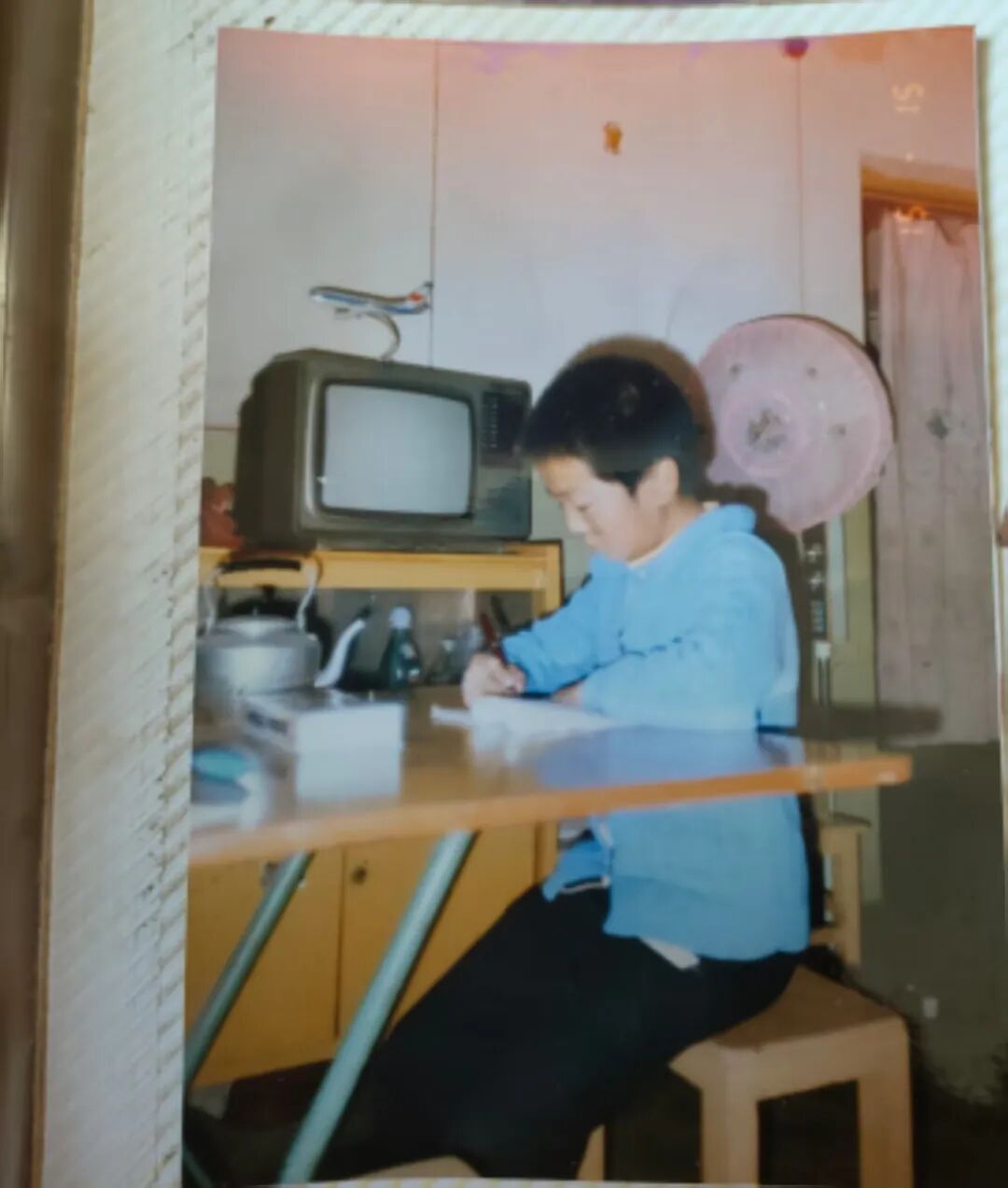

“这是我和哥哥小时候骑的小三轮车,在当时算是‘富二代’的玩具;这张是在乌石化公园玩碰碰车,我穿的毛衣是妈妈亲手织的……”翻着家里代代相传的相册,80后辛志强满是回忆。相册里的摩托车、折叠桌、电视机,还有带花纹的地板胶、初具现代风格的电视柜,都是他成长中的“豪华”印记,也藏着新疆发展的细节。

辛志强儿时的玩具——小三轮车。

辛志强儿时与“幸福250”摩托车合影。

辛志强的爷爷,是随王震将军一起援疆的开拓者,而他自己,是土生土长的新疆孩子。年轻时,他也曾想过到疆外发展,但家人的劝说让他选择留了下来,“开发新疆、支援新疆,这是爷爷辈的使命,也是我们的责任。”

辛志强儿时在木桌前写作业。

木桌、木凳、老式电视机、电风扇、银色的水壶……整体布置充满了八九十年代家居的特色。

多年来,辛志强亲眼见证了家乡的巨大变化:从基础设施逐步完善,到生活品质不断提升,从公园绿地越来越多,到城市风貌日新月异。

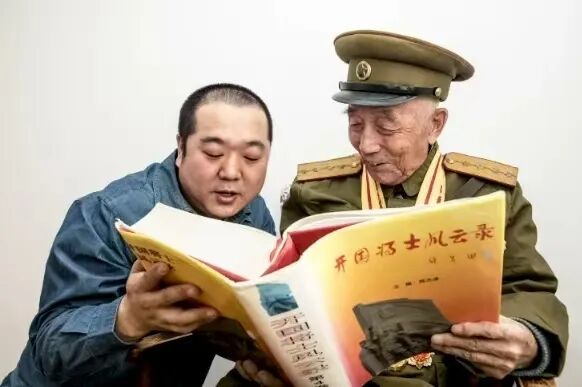

辛志强(左)和爷爷。

辛志强说:“看着新疆一天比一天好,我特别骄傲。希望这份美好能一直延续,愿美丽新疆发展得更加繁荣。”

00后郝福丁:以青春之名把新疆当“第二故乡”

“新疆早已不是地图上的远方,而是满溢温度与热爱的‘第二故乡’。”作为从东北来到新疆基层的00后选调生,郝福丁在铁厂沟镇曙光上村的日子里,收获了满满的温暖与成就感。

曙光上村发展庭院经济,打造“曙光小院”,郝福丁参与改造工作。

村干部递来的杏子、温暖的问候,让她快速融入基层;发挥新媒体特长,为乡村振兴宣传推介,给镇里宣传提供素材,推广本地的美食、美景与优秀人物,让更多人认识这片土地——这些工作,让她在基层找到了价值。工作之余,她喜欢用镜头定格新疆的美,也眷恋这里的味道:刚出炉的薄皮包子、油亮亮的抓饭、炭火上滋滋作响的烤肉……郝福丁说:“这些烟火气里,藏着新疆人的豪爽,也让我有了家的踏实。”

郝福丁为曙光小院进行拍摄。

如今,郝福丁早已坚定了扎根的决心。郝福丁说:“新疆的美,不仅在壮丽山河,更在各族兄弟姐妹的同心同行。未来,我想继续用脚步丈量这片土地,把东北人的热忱融进新疆的广袤天地,和这里的人一起,把日子过得像新疆的瓜果一样甜。”

郝福丁在天山村拍摄。

从50后的“拓荒”,到80后的“传承”,再到00后的奔赴,三代人虽来自不同地方、有着不同经历,却有着同样的选择——与新疆同行。他们的故事,是新疆70年变迁的生动缩影,也藏着这片土地生生不息的力量与希望。

(米东区融媒体中心记者 王婷 安锐)

相关链接:砥砺奋进七十载 天山南北谱华章丨“我家这70年”,等你来晒!