万里西行:陈诚与“西域记”——从亲历到书写的文化浸润与建构

颜彦 徐慧

陈诚(1365—1458年)字子鲁,号竹山,吉水(今属江西)人,明洪武二十七年(1394年)以明经登进士,授行人司行人(行人司掌捧节、奉使之事,明初凡颁行诏赦、册封宗室、抚谕诸蕃及赏赐慰问等皆派行人出使)。任职期间,陈诚行程“南逾岭海,北抵幽州,西自关陕,至于秦陇河湟,靡不涉历”,曾奉旨出使安南(今越南),并有《安南往复书》一卷传世。

初定天下的太祖朱元璋“锐意恢复”汉家天下秩序,推行“怀柔远人”政策,建立严格的朝贡制度以稳固新生政权。洪武二十九年(1396年)恰逢朵儿只巴之乱和蓝玉西征,太祖即派陈诚出使,使团一行抵达柴达木盆地西北一带,赐封安定、曲先、阿端三卫,稳定了西部局势,这是陈诚第一次出使西域,此事被记录在《明太祖实录》中。

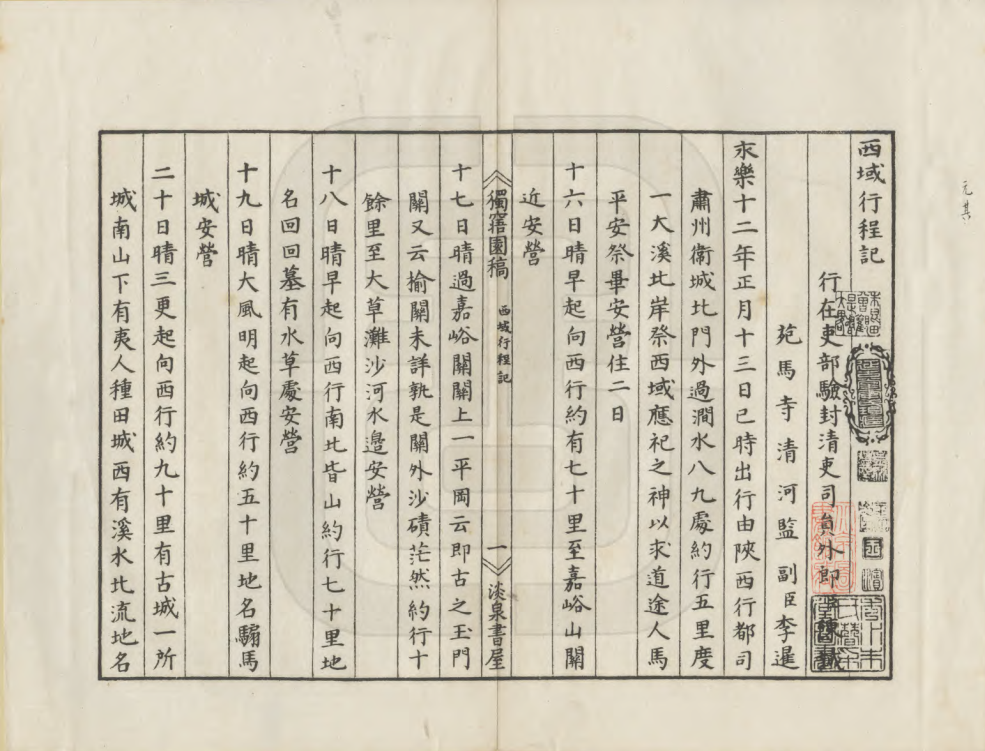

《西域行程记》明抄影印本卷端。

明成祖朱棣通过“靖难之役”夺位,随即奉行“锐意通四夷”的政策,海浮陆走,积极拓展朝贡体系,力图恢复因元末战乱和帖木儿东征一度受阻的丝路古道,效仿汉唐气象,再现“万国来朝”盛况,以彰统治合法性。

陈诚与中官李达、户部主事李暹等于永乐十二年(1414年)第二次远抚西域归来,即向永乐帝上书《进呈御览西域山川风物记录》(简称“西域记”),“诏付之史官,而藏其副于家”,“其副”为成书传世的两部地志类典籍——《西域行程记》《西域番国志》,这是明代亲历西域的唯一文献,载入《明实录》,明李贤修《大明一统志》、何乔远铠辑《名山藏》以及清张廷玉修《明史·西域传》等多所采用,对东西交通史和中亚文化史的研究,至今仍有重要的参考价值。

行前,内阁大学士胡广就嘱陈诚详记沿途所见,以备来日修纂志书之参考。《西域行程记》为陈诚、李暹居留哈烈城期间据西行日志整理而成,约于永乐十二年成书。西使日程记录从永乐十二年正月十三至当年闰九月初一,共二百五十余日,所录行程由肃州卫(今甘肃酒泉)至当时的帖木儿王朝首府哈烈城,共一万余里。陈诚将所经各处地理、气候、水道、山川以及民族、宗教、文化、习俗等录之于书,共约五千字,现通行本有据明抄本影印出版的《国立北平图书馆善本丛书》。

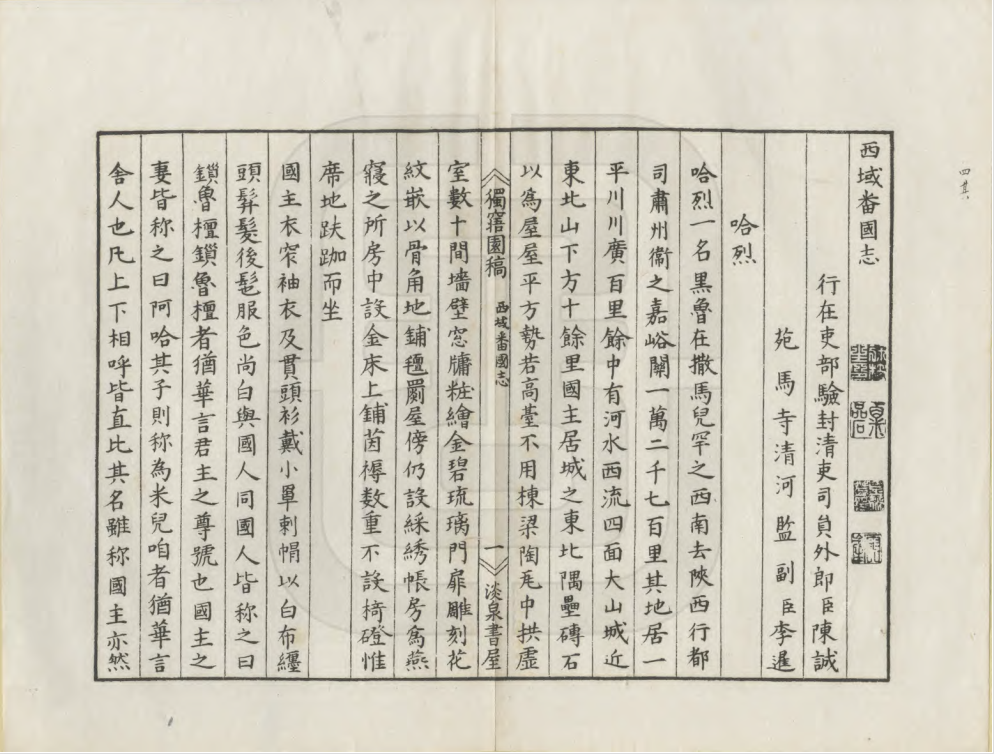

《西域番国志》与《学海类编》称《使西域记》,成书背景和时间大约与《西域行程记》同,该书分哈烈、撒马儿罕、俺都淮、八剌黑、迭里迷、沙鹿海牙、塞蓝、渴石、养夷、别失八里、于阗、土尔番、崖儿城、盐泽、火州、鲁陈、哈密、达失干、卜花儿十九目,记经济状况、各地物产、民情风俗、饮食起居、城镇分布、道里四至、山川景物、制度语言等,其编次顺序与《西域行程记》地理方位相反,即《西域行程记》取西行历程,《西域番国志》则以东归次序记录,约八千字。现通行本有据明抄本影印出版的《国立北平图书馆善本丛书》。

《西域番国志》明抄影印本卷端。

陈诚五使西域,沿途创作了大量西域纪行诗赋及文章,其文多记西域山川风物,诗则吟咏边塞情景,以文学形式抒发见闻感受,多写实状物,可与以上两书相印证。

作为文化的使者,陈诚使团通过物质文化的展示和赏赐、官方礼仪与典章制度的宣示、多宗教的包容与互动、文字与知识的传播展现了明王朝以文化方式经略西域的策略。陈诚纪行诗中多次提及西行携带丝绸、瓷器、茶叶、医药、书籍作为赏赐品,通过朝贡贸易和官方赏赐,大量极具中华文化符号的文明载体传入西域,展示了中华文明的高超技艺和生活方式。

《西域番国志》详细记载了明朝使团颁布诏谕、赏赐物品及对方“叩头谢恩”的礼仪场景,“中使传宣持玉节,远人置酒满金壶”(《至哈烈城》),当地首领“奉表称臣”“接受册封”,并被授予汉文印诰、官服衣冠,“才读大明天子诏,一声欢笑动春雷”(《诣哈烈国主沙哈鲁第宅》)、“羌酋举首遵声教,万国车书一大同”(《鲁陈城》)形象地描绘了西域各地融入中华礼制体系的过程。陈诚在出使途中奉敕向哈密、吐鲁番等佛教地区赠送佛经、佛像,还客观记录了当地“梵宫香火”“清真礼拜”等习俗,展示了西域多宗教并存及“因俗而治”的宗教政策。使团要求西域国文书“附译汉文”,西域使臣在呈递国文书时亦要求使用汉文,《西域番国志》系统介绍了中原历法、医学,成为文化输出的媒介,更重要的是,陈诚与西域各地王公、僧侣、贵族进行广泛交流,直接宣扬了明朝的国威、富庶与文明。作为皇帝的化身和中央政权的移动符号,使者足迹所至,即为中央政治影响力的覆盖范围,“宣意达情”“以见声教之达”,对当地首领的册封、授印、宣慰与抚绥,就是对政权臣属关系的一种确认和强化。永乐朝“德绥万方”“不令而化”的文化浸润政策,取得了显著成效,“从此万方归德化,无劳征伐定三边”(《诣哈烈国主沙哈鲁第宅》),西域诸番出于对文化和利益的向往,积极回访中原,“贡使络绎不绝、商旅相望于途”,使者也将西域的佛教、音乐、舞蹈、农作物等带回中原,促进了双向文化交流和文化认同,西域地方政权从心生向往并进而归附,自愿、持续地融入明朝主导的朝贡体系和中华文化圈之中。这种“皆德化之感通非威驱势迫”、非强行同化的朝贡体系建设,成为了历史上中原政权除军事控制、行政建制、经济开发外,以文化建构和整合逐步深化对西域治理与管辖的成功实践。

陈诚的“西域记”不仅是地理考察报告,更是明王朝通过文化浸润经略西域的实践记录。其大量微观实景描写客观冷静地体现了中华文化“多元一体”的包容性演进,见证了各民族交往交流交融的历史细节,以官方权威文本(地志)将西域纳入中华文化叙事,塑造了西域与明政权的“藩属”“朝贡”关系,完成了从地理考察到政治和文化归属的建构过程,为历史合法性主张丰富了文献依据。

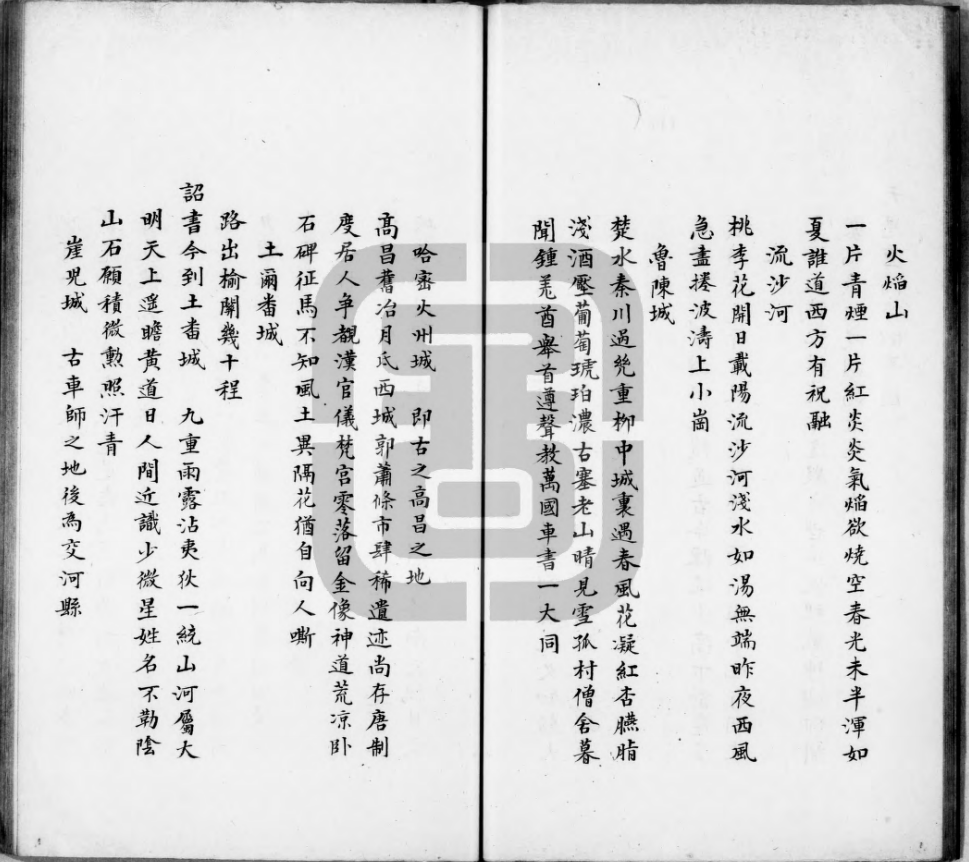

《奉使西域行程记》清抄本(卷二)。

《西域行程记》作为行程日记,详述了使团某日行至某处安营及与各地酋长、头人交往互动的记录,如“某日……哈密遣人来接”、“某日……马哈木王遣人来接”、赛蓝头目、撒马尔罕“差人来接”等,使团所到之处,与各族群共同宴饮、贸易,如路经哈密,当地少数民族箪食壶浆前来欢迎:“灵凤景星争快睹,壶浆箪食笑相迎”(《哈密城(古伊州之地)》),这些记载成为各民族友好交往最直接的原始档案记录。西域人“绥服向化”“亦慕华风”,部分首领改用汉姓、学习礼仪,与汉人通婚,以及入华居住,显示了中华文化对西域的吸引力,以及西域对中原文化的主动接纳和深度融合。看到尚存的唐制以及争睹汉官风仪的当地居民,陈诚以“遗迹尚存唐制度,居人争睹汉官仪”(《哈密火州城(即古之高昌之地)》)的写实描写清晰地勾勒出中华文化在高昌故城影响力延续性的历史脉络。“梵宫零落留金像,神道荒凉卧石碑”(《哈密火州城》),“断壁悬崖多险要,荒台废址几春秋”(《崖儿城(古车师之地后为交河县)》),“(火州)城方十余里,风物萧条。昔日人烟惟多,僧堂佛寺过半,今皆零落”(《西域番国志》)则记叙了高昌、交河故城人口的聚居迁移、宗教的兴衰起落,再现了此地文化交融、文明汇聚的历史缩影。“春光未半浑如夏,谁道西方有祝融”(《火焰山》),用中华文化符号“祝融”去理解和命名西域地理奇观,则以一种文化视角的投射和建构,反衬和强化了中华文明的优越性与中心性,这些文献记载将西域从“化外之地”转化为“天下秩序”的一部分,加速了中华文化多元一体化进程,也为中原王朝塑造集体认知、理解和想象西域世界提供了权威的框架和内容。

陈诚的“西域记”是自元初《西使记》之后,又一部由中原亲历者撰写的西域实地考察报告,它以亲身经历更新和精确化了中原视角的西域知识体系,又通过知识体系建构实现长期影响力,巩固了明朝中华天下观的秩序。陈诚对西域的记录是丰富而细致的,时光荏苒,四季轮回中亘古不变的是新疆大地上的壮美山河,而岁月流转中的多元文化却在此消彼长后成为了生生不息的中华文明。

六百多年前,在郑和奉命七次乘槎南洋的同时,古老的丝绸之路上,陈诚一行亦带着皇朝使命数次踏上西行万里的征程,他们以足迹丈量山川,走过了水草丰美、人烟云集的繁荣城郭,也跨过了绝无人烟、路径粗恶的山脉、戈壁、原野和荒漠。路途虽然遥远艰险,初心却从未改变,他们带着对故乡的眷恋,对西域的畅想,五次远抚西域。“西域记”包含着这些使命和情感,其内涵必然是丰富而深刻的,它承载了中央政权“共享安福太平”的美好愿景和陈诚“协万邦之和”的光荣使命,展现了新疆这块沃土上文明交汇激荡的壮阔历史,以及多民族人民水乳交融的幸福生活。(作者系国家图书馆研究馆员)